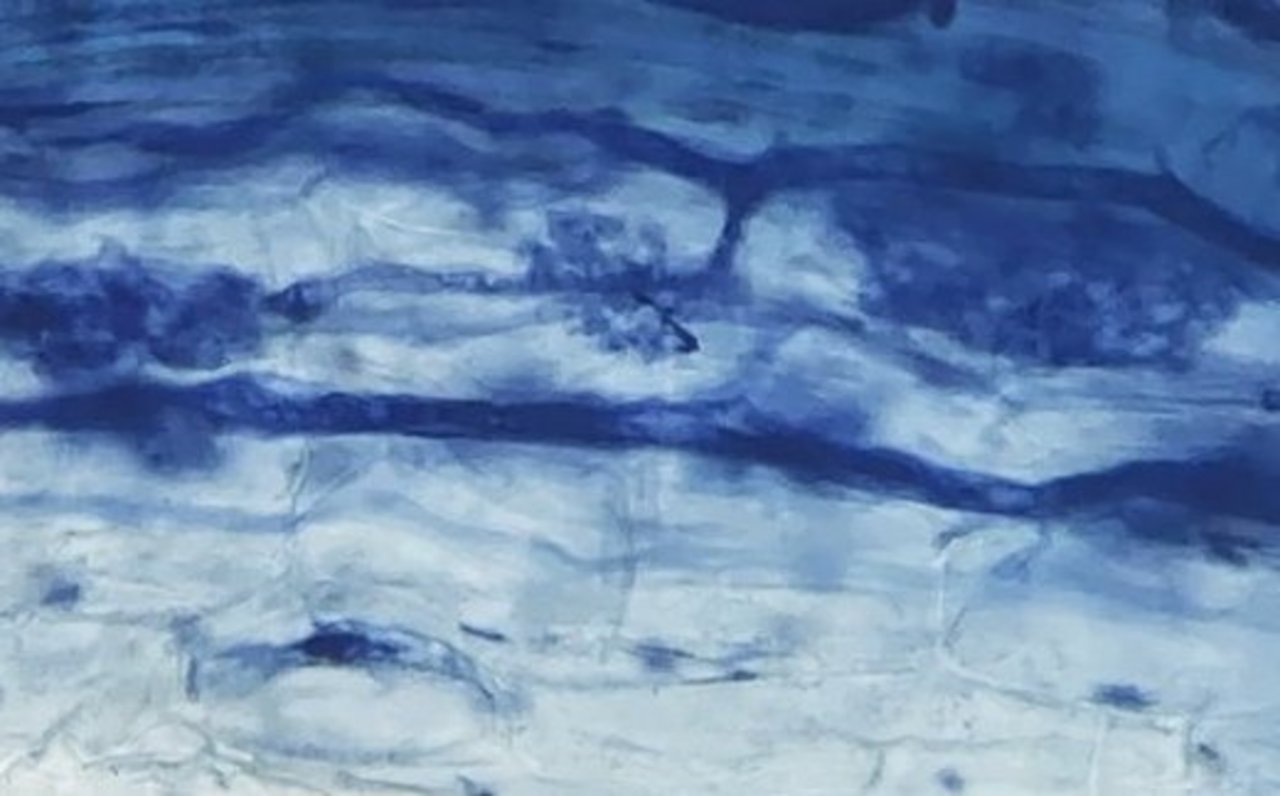

Nematoden Nematoden, auch Fadenwürmer genannt, sind ein sehr artenreicher Stamm des Tierreichs. Bislang wurden mehr als 20'000 Arten beschrieben, Schätzungen gehen aber von bis zu einer Million Arten aus. In einem Quadratmeter Boden leben 2,5 bis 7,5 Mio Exemplare in den ersten 30 cm unter der Oberfläche. Der Körperbau der unter einem Millimeter grossen Nematoden ist einfach, aber effizient: Nematoden bestehen aus…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.