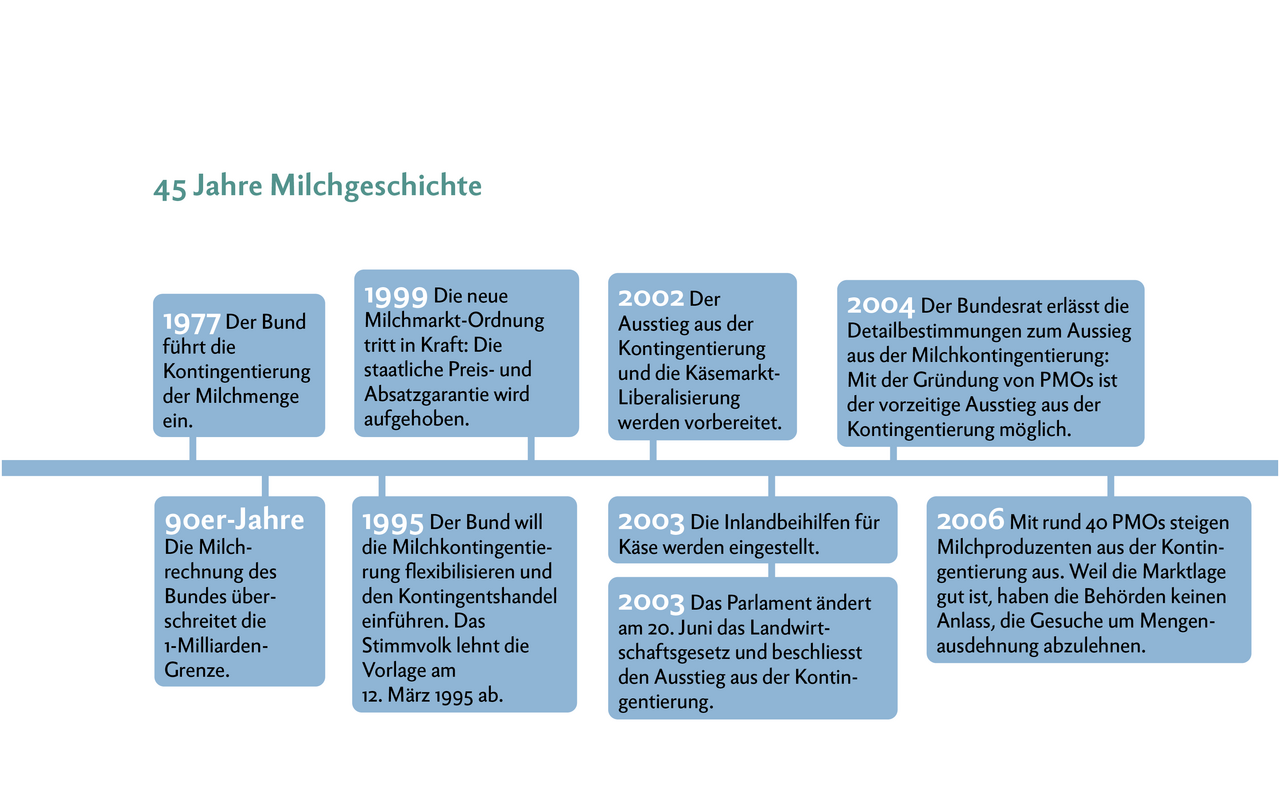

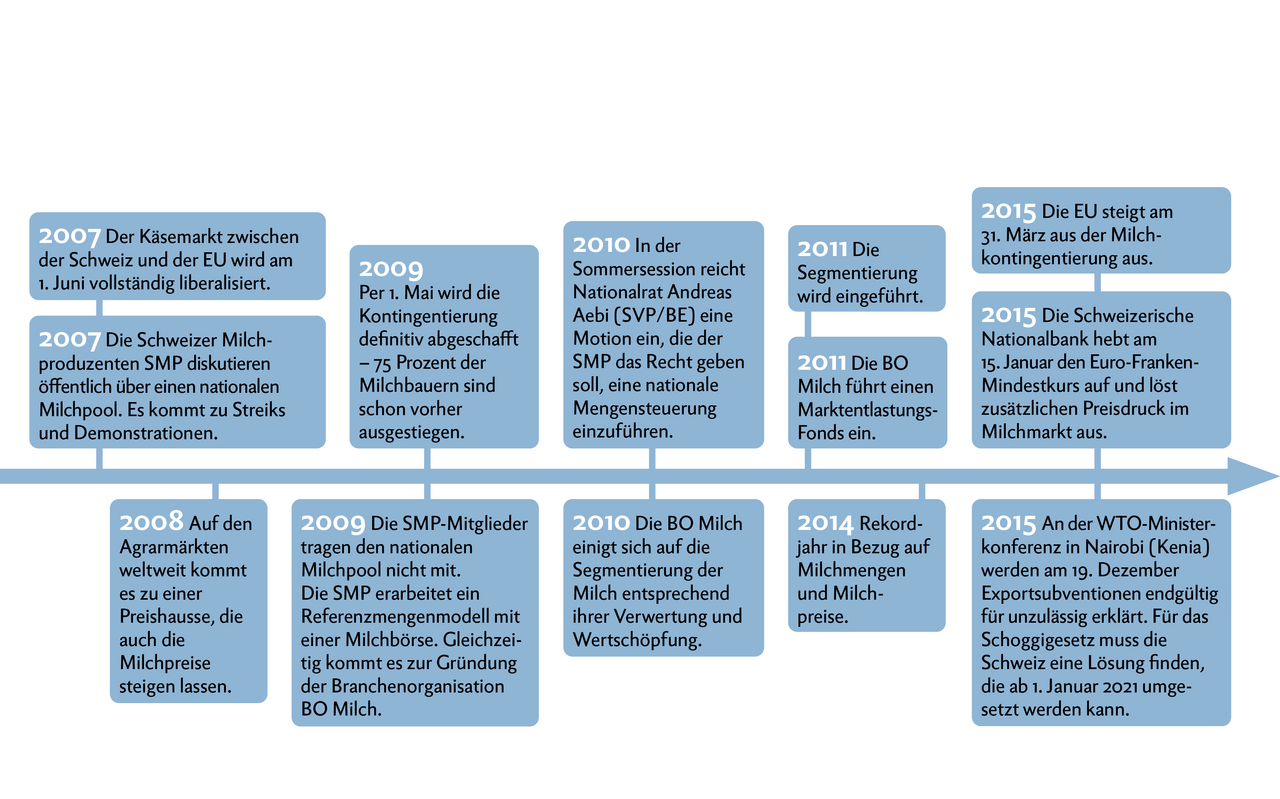

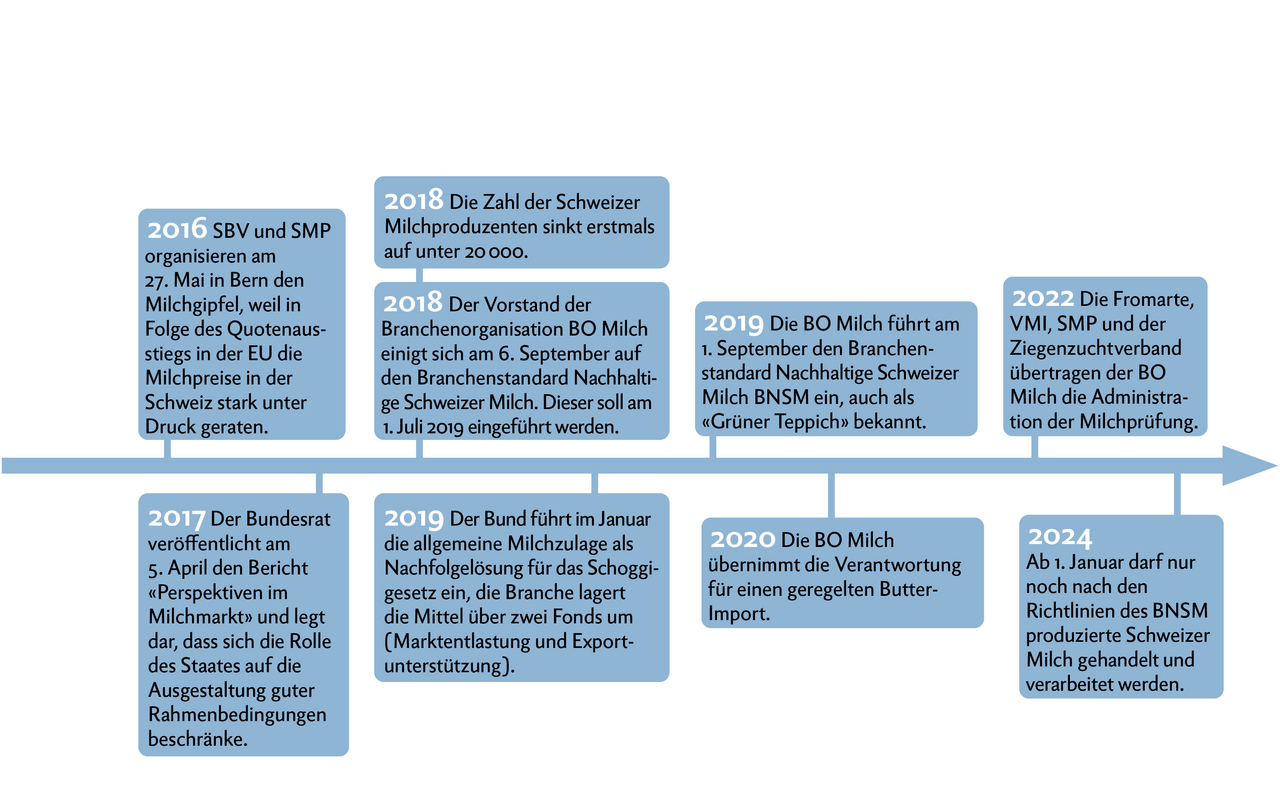

Die Branchenorganisation BO Milch wurde gegründet, nachdem der Bund auf den 1. Mai 2009 die Milch-Kontingentierung aufgehoben hatte (siehe Zeitstrahl in der Bildergalerie). Der entstandene Konkurrenzkampf zwischen den Akteuren der Branche sowie innerhalb der einzelnen Organisationen selber führte zu erhöhten Milchmengen und zu einem immer tieferen Produzenten-Milchpreis. In den Jahren 2000 bis 2010 war der…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.