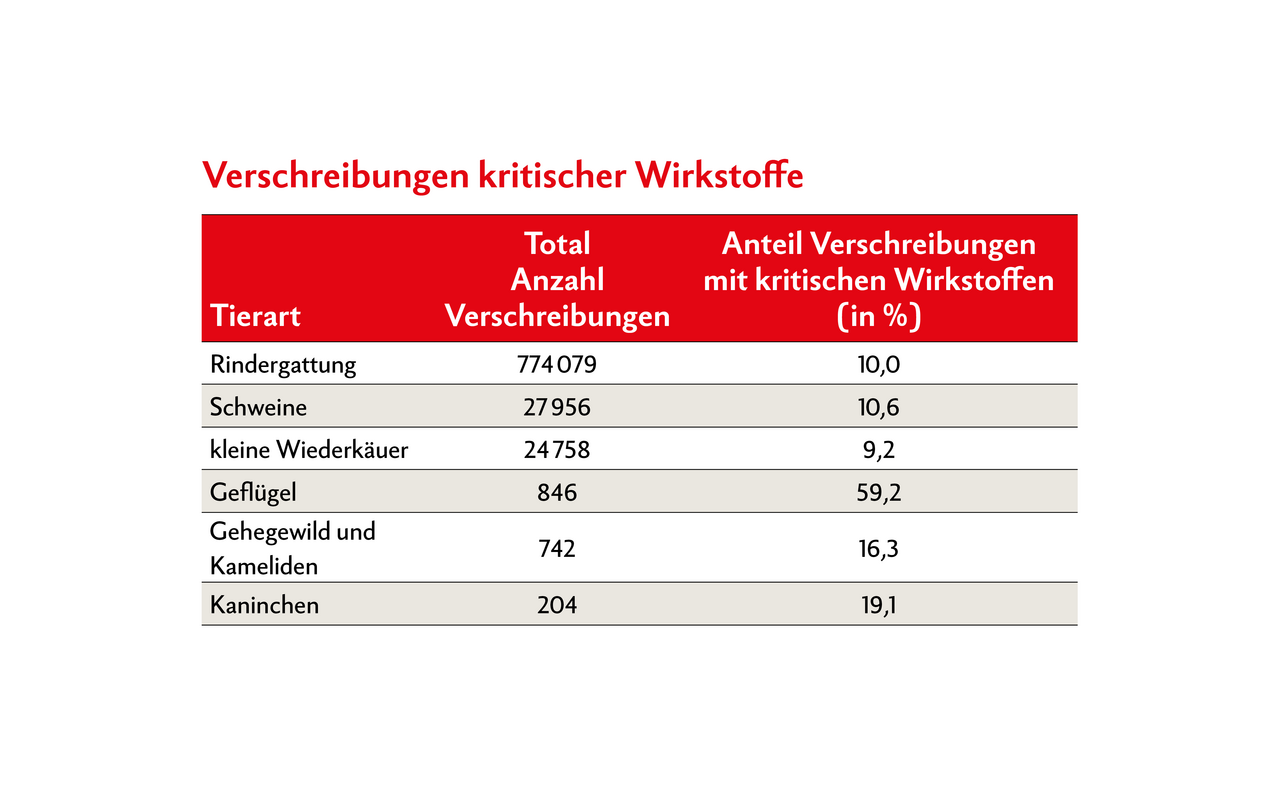

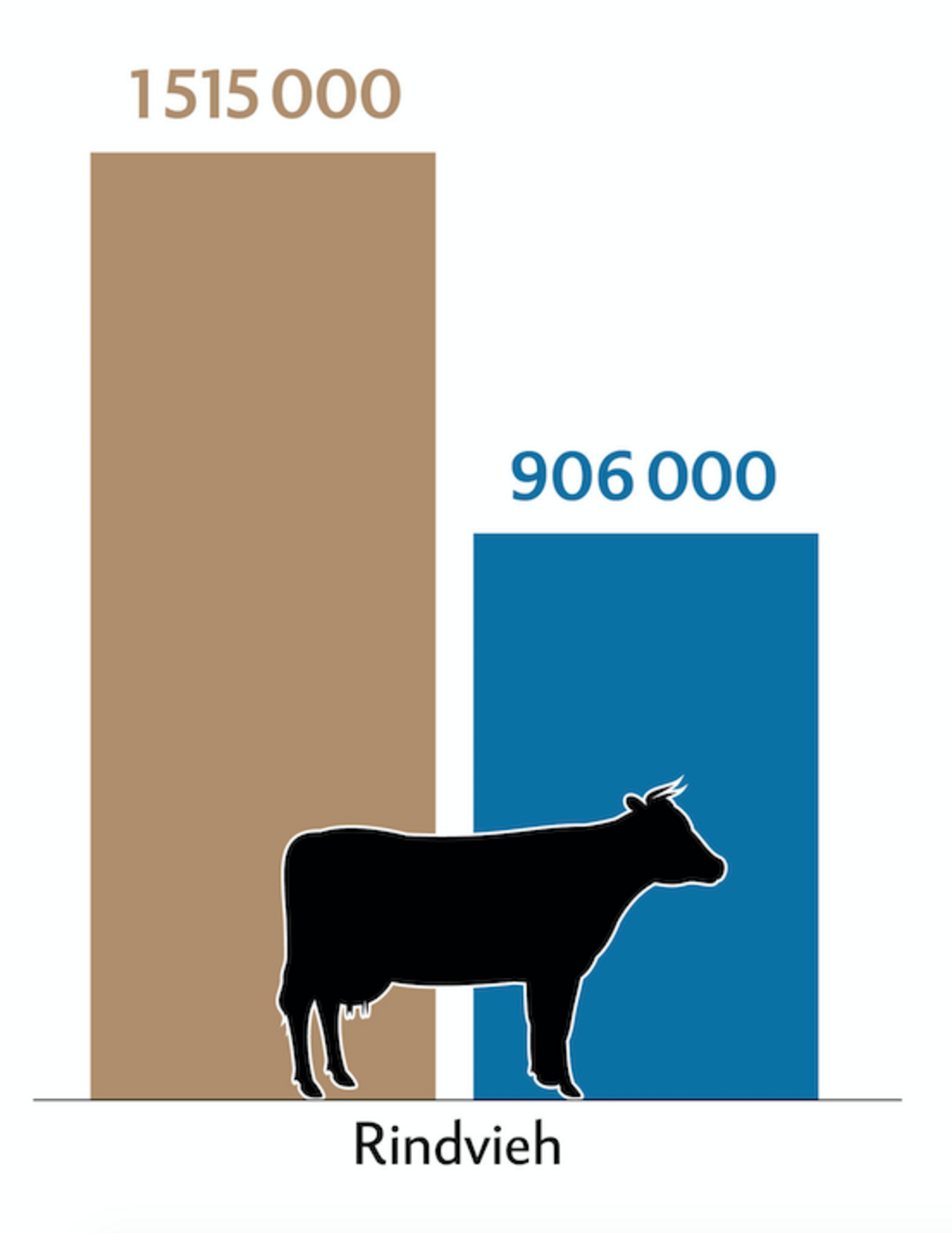

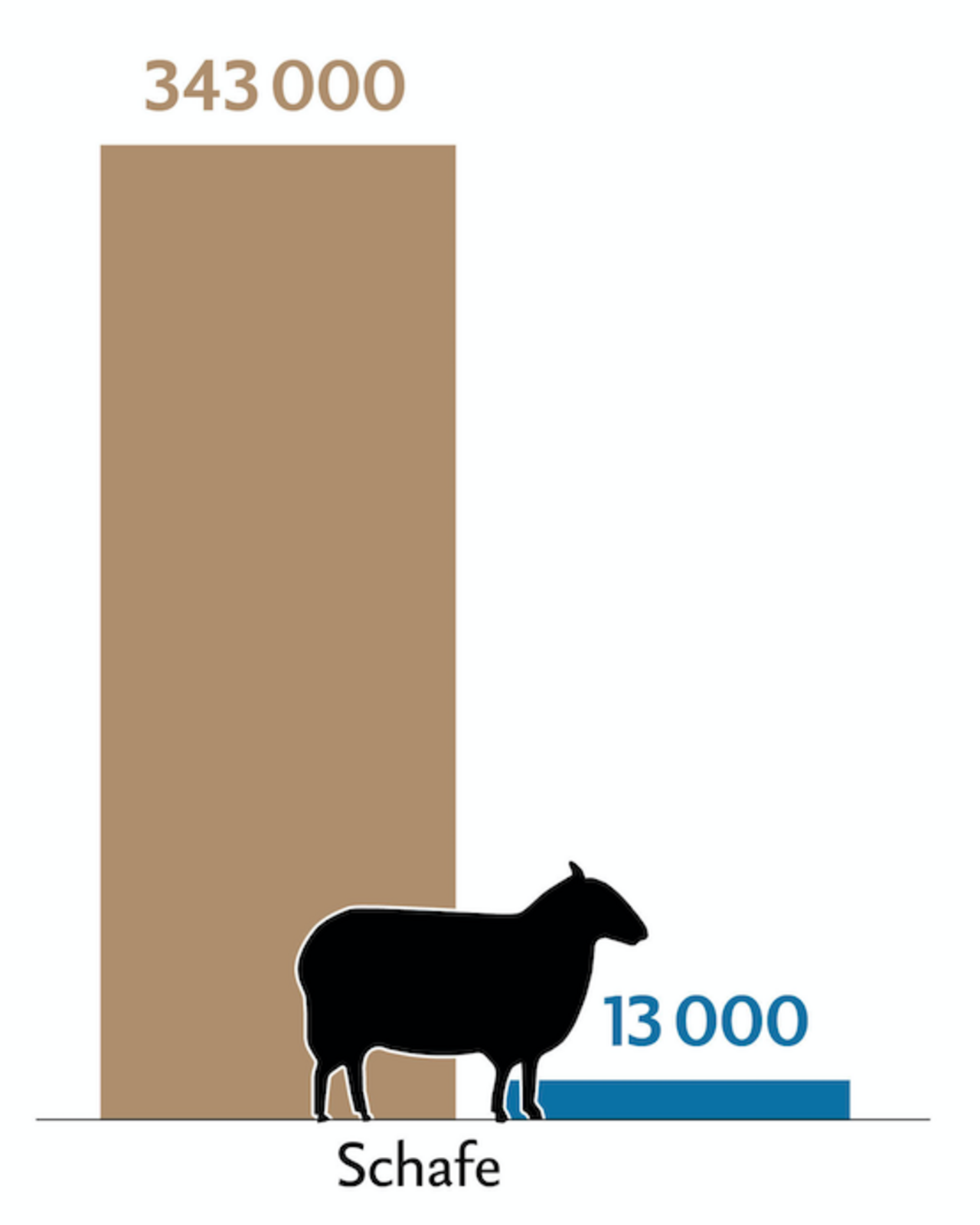

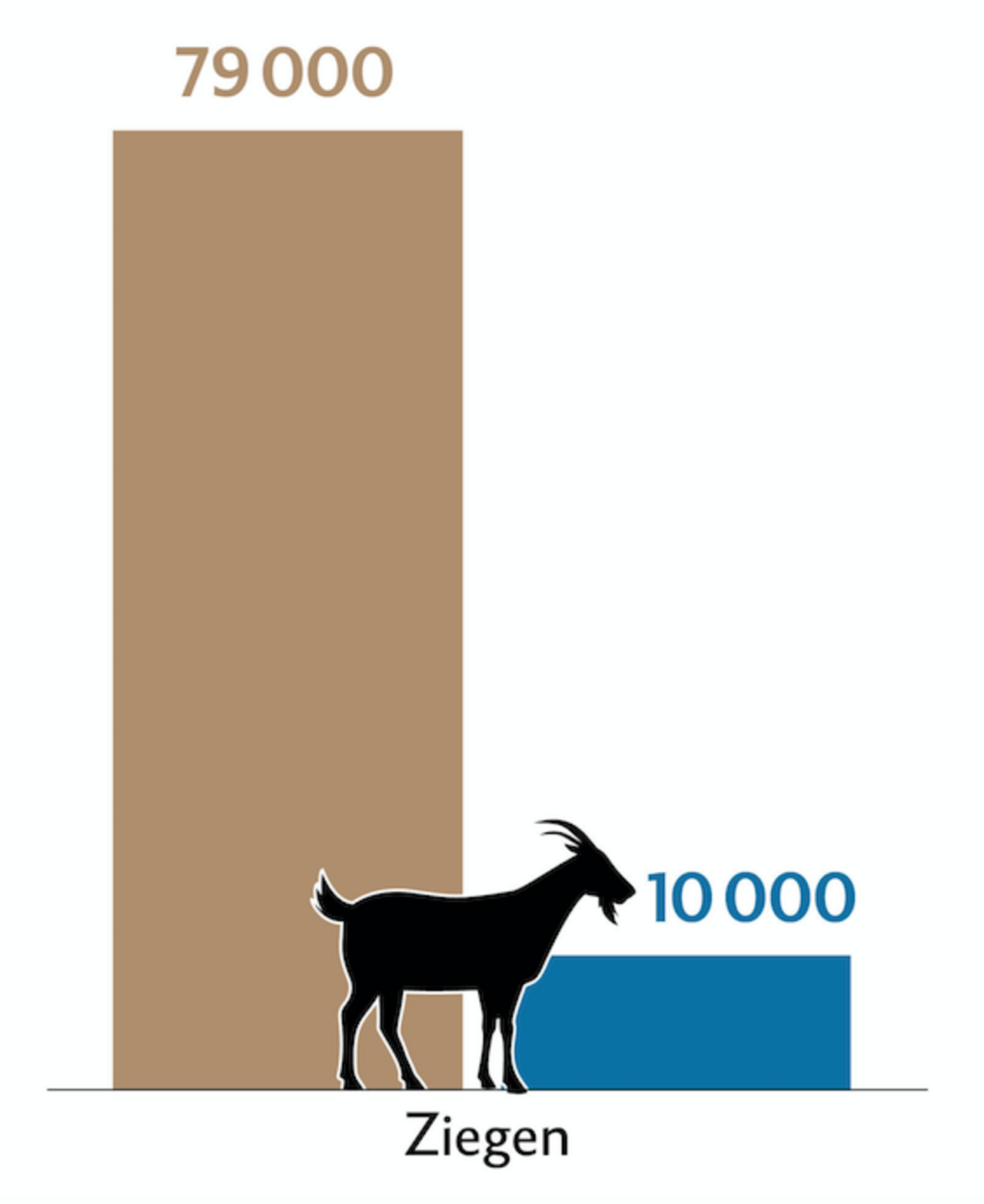

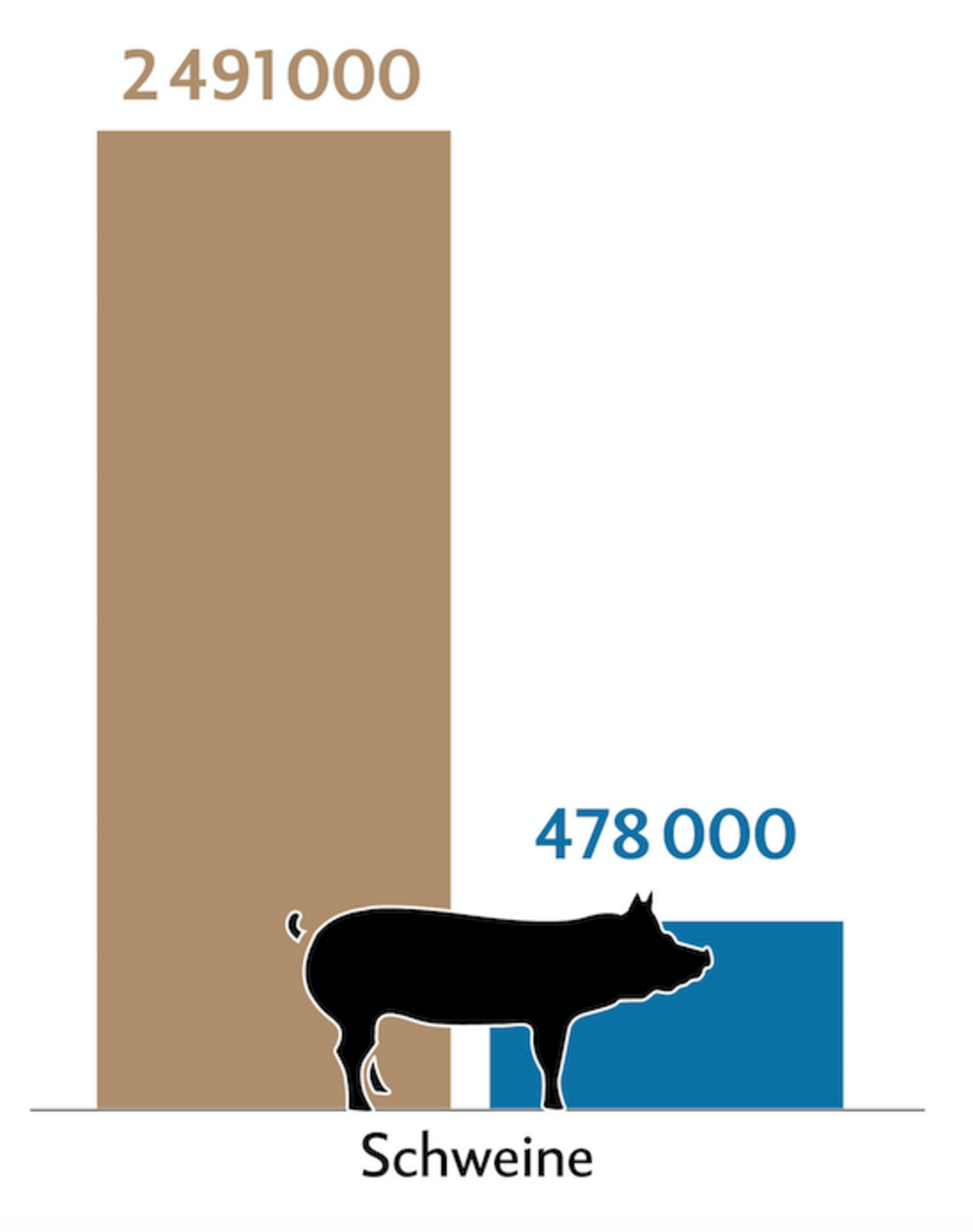

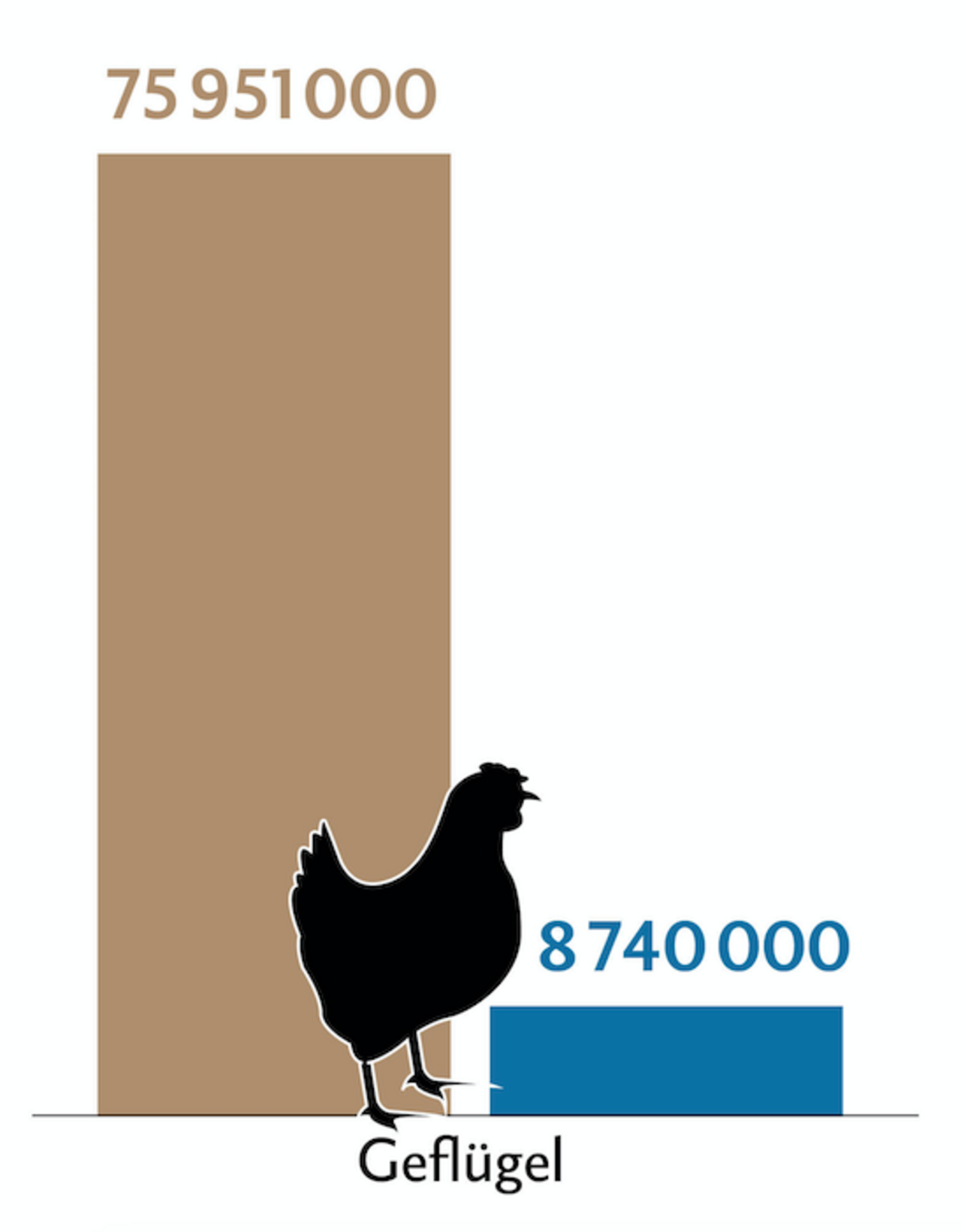

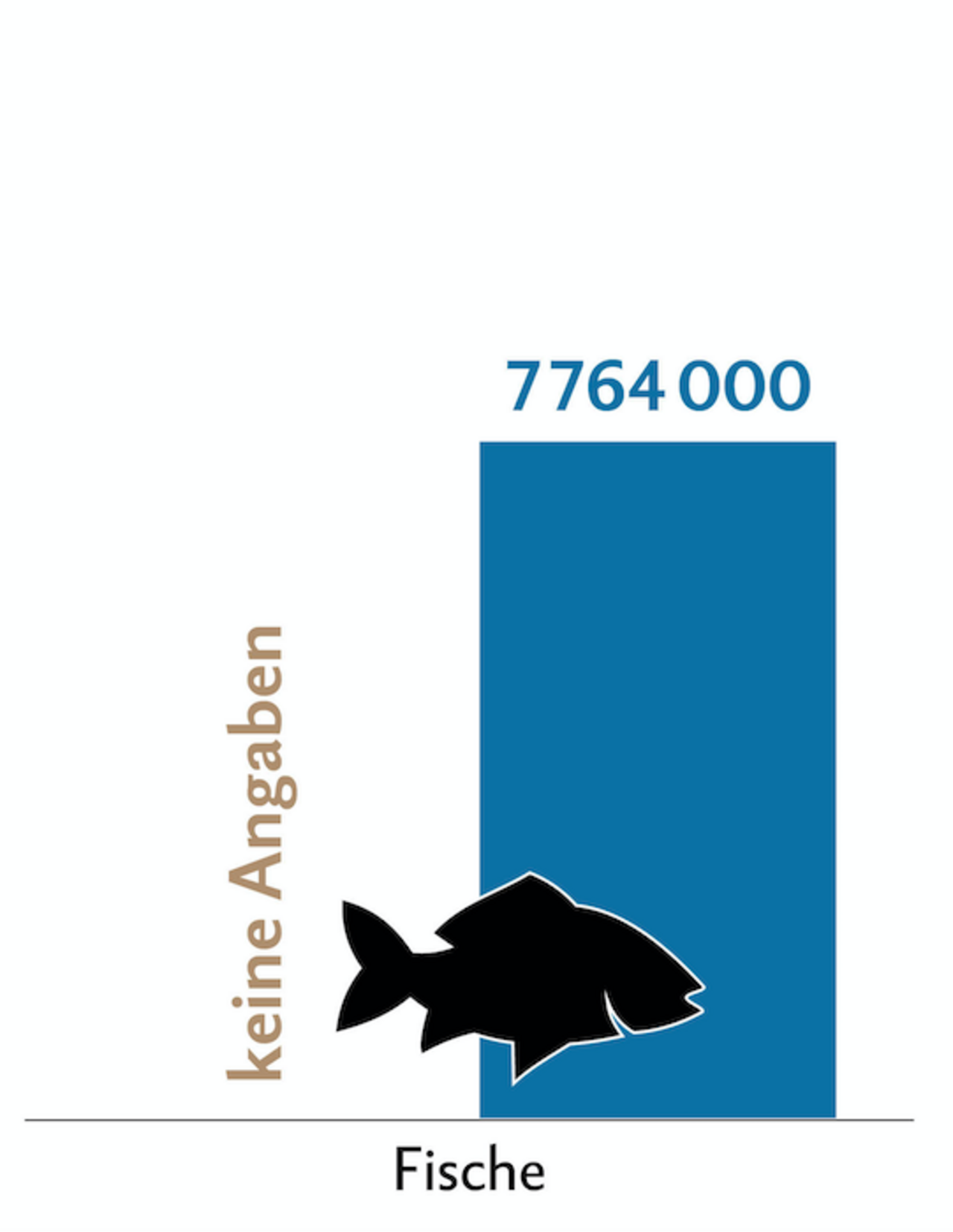

Kurz & bündig - Der 1. Bericht zum «Informationssystem Antibiotika in der Veterinärmedizin» IS ABV ist vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV veröffentlicht worden. - Die Auswertungen im Bericht zum «Informationssystem Antibiotika in der Veterinärmedizin» beruhen auf Daten, die TierärztInnen 2020 bei ihrer alltäglichen Arbeit erhoben haben. - Absolut werden am meisten Hühner mit Antibiotika…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.