BFH-HAFL

Ein präziser Rechner für Klimaschutz in der Milchproduktion

Die Schweizer Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, ihre Klimagasemissionen bis 2050 um 40 % zu senken. Mit dem Klimarechner BOM, entwickelt von der HAFL, erhalten Milchbetriebe ein effektives Werkzeug zur Erfassung und Optimierung ihrer Treibhausgasemissionen.

Forschungsinstitut für Biologischen Landbau FiBL

Die Blauzungenkrankheit verstehen und behandeln

Die Blauzungenkrankheit befällt Wiederkäuer und ist in der Schweiz seit 2024 auf dem Vormarsch. 2025 verfolgt ein Projekt ein homöopathisches Präventionsprotokoll. Dieses soll zur Prävention dienen und das Leiden der infizierten Tiere so weit wie möglich minimieren. Es stellt eine Ergänzung zur Impfung dar.

Werbung

BFH-HAFL

Hofdünger in Wert setzen

An der BFH-HAFL fokussiert die Forschungsgruppe Studer auf die Hofdünger und entwickelt Technologien, wie bei der Lagerung Treibhausgas-Emissionen verhindert und wie diese «Emissionen» gleichzeitig in Wert gesetzt werden können.

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL

Die Auswirkungen des mechanischen Hackens

Pflugloser Ackerbau hat viel Potenzial, die Landwirtschaft für die Zukunft fit zu machen. Wichtig dabei ist eine optimale Beikrautregulierung.

Werbung

Abo

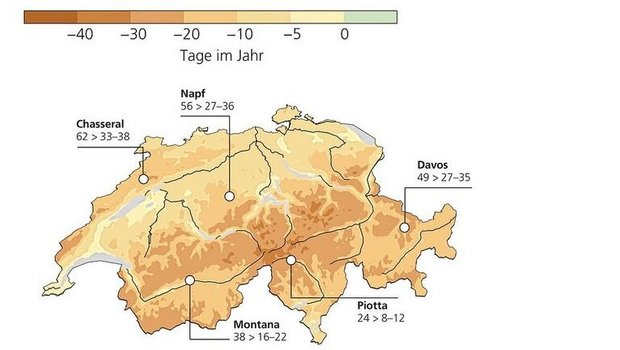

Klimawandel

Winter im Wandel: Steigende Nullgradgrenze und kürzere Schneesaisons

Der Winter in der Schweiz schmilzt dahin: Höhere Nullgradgrenzen bringen weniger Schnee und tiefgreifende Veränderungen.

ETH

Rückkehr zum Bergweizen im Alpstein

Der Anbau von Getreide gewinnt im Alpsteingebiet wieder an Bedeutung. Erste Versuche der ETH Zürich zeigen, welche Weizensorten den extremen Bedingungen standhalten. Ziel ist eine lokale Verarbeitung und Vermarktung – unterstützt durch den Verein Alpsteinkorn und eine geplante Mühle in Nesslau.

BFH-HAFL

Emissionsmessungen in Geflügelställen: Daten aus der Schweizer Praxis

Erstmals werden in der Schweiz Ammoniak-Emissionen aus Mastpouletställen gemessen. Ziel ist, die Wirkung von Wärmerückgewinnung auf die Emissionen zu prüfen. Erste Ergebnisse folgen 2025.

Werbung

Werbung

BFH-HAFL

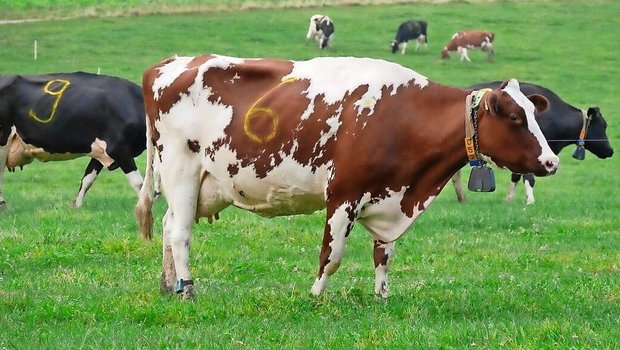

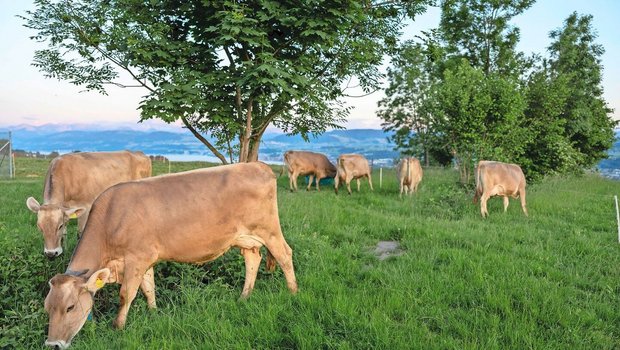

Die Emissionen von Milchkühen verschiedener Rassen vergleichen

Der Harnstoffgehalt der Milch ist ein Indikator für die Stickstoffausscheidung der Kuh. Forschende der BFH-HAFL haben nun gezeigt, dass es bei diesem Zusammenhang rassespezifische Unterschiede gibt. So hat Braunvieh zwar höhere Harnstoffgehalte als Holstein, jedoch vergleichbare Emissionen.

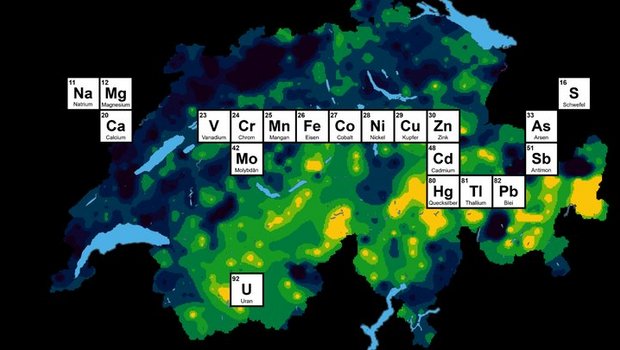

ETH Zürich

Der geochemische Bodenatlas der Schweiz

Im geochemischen Bodenatlas haben Forschende der ETH Zürich zusammen mit der Eawag und den Kantonen erstmals gesamtschweizerisch Bodenanalysen ausgewertet. Das ergibt ein Bild des Schweizer Bodens und der chemischen Elemente, die darin vorkommen.

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)

Sortenbeurteilung für Bio-Hochstamm-Mostäpfel

Ein FiBL-Bericht empfiehlt robuste Apfelsorten wie Beffertapfel und Bohnapfel für den Bio-Hochstammanbau, da sie widerstandsfähig gegen Krankheiten sind. Durch geeignete Sortenwahl und gezielten Pflanzenschutz bleibt der Befall auf akzeptablem Niveau.

Werbung

Agroscope

Lebensmittelreste als Schweinefutter

Agroscope-Forschende haben herausgefunden, dass Schweine, die 30 Prozent ihres Futters durch salzige oder süsse Lebensmittelabfälle ersetzt bekamen, keine Unterschiede im Wachstum oder der Schlachtkörperqualität zeigten.

ETH

Teambildung bei Mikroorganismen zum Schutz der Pflanze

Ein ETH-Forschungsteam hat entdeckt, dass gewisse Bodenbakterien, Fadenwürmer und Pilze natürliche Feinde von Schadinsekten sind und gemeinsam Pflanzen schützen können. Sie haben diese Mikroorganismen-Kombinationen erfolgreich gegen die kleine Kohlfliege getestet.

Schlau bauen

Emissionen im Stall: Woher Ammoniak kommt und wohin es geht

Ammoniak verflüchtigt sich auf verschiedenen Stufen. Diverse Massnahmen helfen, die Emissionen zu reduzieren.

Werbung

Werbung

Abo

SBR, Stolbur oder Verticillium?

Braune Kartoffeln, schlechte Backtests: Auf der Suche nach Ursachen

Verbräunte Kartoffeln, Luftknollen und rotviolette Blätter: Drei Kartoffelproduzenten teilen ihre Beobachtungen. Die genaue Ursache für diese Symptome ist bisher unklar. Ein Forschungsprojekt soll Klarheit schaffen und Lösungen erarbeiten.

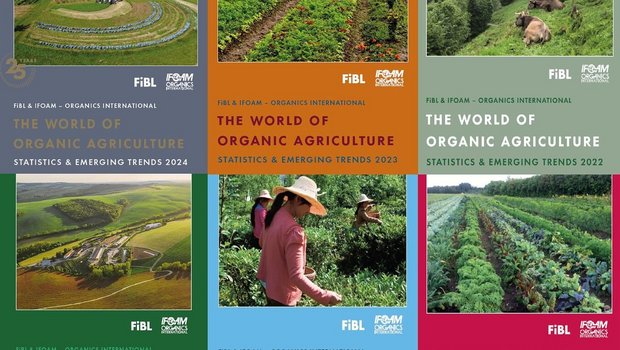

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL

Das Statistik-Jahrbuch «The World of Organic Agriculture» erscheint seit 25 Jahren

Seit dem Jahr 2000 gibt das Statistikjahrbuch «The World of Organic Agriculture» einen umfassenden Überblick über die Zahlen zum Bio-Landbau. Die Zahlen sind eindrücklich. So ist die Anzahl der Bio-Produzierenden (4,5 Millionen im Jahr 2022) ist um über 1000 Prozent gewachsen.

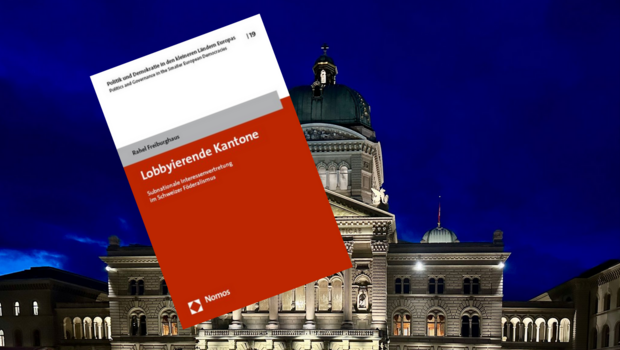

Bundeshaus

Im Visier der Wissenschaft: «Lobbyierende Kantone» von Rahel Freiburghaus

Die Kantone agieren im Bundeshaus neu wie Unternehmen und Verbände. Die Berner Politologin Rahel Freiburghaus zeigt in ihrem interessanten Fachbuch «Lobbyierende Kantone», wie sich die Schweizer Kantonsregierungen gegenüber dem Bund Gehör verschaffen.

Agroscope

Holzreste recyceln und damit den Boden verbessern

Kohlenstoff speichern, die Bodenfruchtbarkeit wiederherstellen und Unkräuter bekämpfen: Was wäre, wenn Holzreste dafür eine Lösung wären? In einem Versuch testen Agroscope und die Genfer Hochschule HEPIA die Verwertung von Holzresten auf dem Feld.

Abo

Pflanzenzüchtung & Gentechnologie

Neue genomische Techniken erlauben? Die EU diskutiert

Die Regulierung von gentechnisch veränderten Organismen soll gelockert werden. Dafür spricht sich der Umweltausschuss des EU-Parlaments aus. Diese Empfehlung zugunsten von CRISPR/Cas und anderen Techniken wird auch Einfluss auf die Gesetzgebung und Pflanzenzüchtung in der Schweiz haben.

Abo

Pflanzenzüchtung & Gentechnologie

Was CRISPR/Cas in der Pflanzenzüchtung möglich macht

Es ist schwer vorstellbar, was die «Genschere» CRISPR/Cas genau in den Kulturpflanzen anstellt. Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT hat in einer Broschüre konkrete Beispiele zusammengestellt. Hier eine Auswahl mit Äpfeln, Kartoffeln und Weizen.

Agroscope

Studie zeigt: Gut gesäuertes Rohmilchjoghurt ist sicher und schützt vor Allergien

Forschende von Agroscope und der HAFL versuchen herauszufinden, wie der vor Allergien schützende Effekt der Rohmilch auf sichere Weise in ein Milchprodukt gelangt. Gezeigt hat sich, dass in gut gesäuerten Rohmilchjoghurts die Molkenproteine und die erwünschten Milchsäurebakterien erhalten bleiben.

Werbung

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL

Dank der Impfung für den Acker mehr Ertrag

Werden Feldern mit Mykorrhizapilzen geimpft, kann der Ertrag bis zu 40 Prozent steigen. Das hat ein Forschungsteam des Forschungsinstituts für biologischen Landbau FiBL, von Agroscope sowie der Universitäten Basel und Zürich herausgefunden.

Agroscope

Einheimische Pilzsporen gegen Japankäfer

Der Japankäfer kann über 400 Pflanzen schädigen. Deshalb wird in 13 Institutionen in Ländern wie Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz zum Japankäfer geforscht. Mit dabei ist auch die Forschungsgruppe Extension Ackerbau der Agroscope in Zürich-Reckenholz.

Werbung

Abo

Früherkennung von Krankheiten

Daten aus dem Kuhmagen: Bolus misst den Gesundheitszustand

Tobias Wehnert, Landwirt in Hausen am Albis ZH, verabreicht seinen Milchkühen einen Bolus, der im Magen Daten aufzeichnet. Kombiniert mit Messungen des Melkroboters erhält Wehnert einen guten Überblick über die Gesundheit der Herde.

Forschungsinstitut für Biologischen Landbau FiBL

Kälbergesundheit: Milchmenge und Management machen es aus

Sind Milchvieh-Kälber, die am Euter trinken gesünder als Kälber, die per Eimer getränkt werden? Eine FiBL-Studie zeigt, dass beide Gruppen physisch gleich gesund sind, die Euter-Kälber aber weniger häufiger Verhaltensstörungen zeigen.

Abo

«Fokus Boden»

Rückstände im Boden: Wo Mikroplastik in der Landwirtschaft eine Rolle spielt

Plastik ist preiswert, vielseitig einsetzbar – und überall zu finden. Auch dort, wo er nicht hingehört: Im Meer, im Boden und in Lebensmitteln. Heute ist Vieles zu den Mengen und Auswirkungen noch unklar. Doch die Erforschung nimmt Fahrt auf.

Abo

«Fokus Boden»

Pflanzenextrakt statt Kupfer: Die Suche nach alternativen Pflanzenschutzmitteln

Kupfer ist ein wichtiges Pflanzenschutzmittel, das unter anderem Reben vor Mehltau schützt. Das Schwermetall kann sich jedoch im Boden anreichern. Das Forschungsinstitut für Biolandbau FiBL forscht seit Jahren an Alternativen.

Abo

ETH Zürich

Krankheiten früh erkennen dank verpackten Botschaften in der Milch

Welche Biomarker unterscheiden gesunde Zellen in der Milchdrüse von solchen, die anfällig für Krankheiten wie Mastitis sind? Das untersucht die Gruppe Tierphysiologie der ETH Zürich. Die Antwort liegt in winzigen Partikeln, den extrazellulären Vesikeln.

Werbung

Abo

FiBL

Mit Nützlingen den Insektizideinsatz in Obstplantagen reduzieren

Intensiv geführte Obstplantagen sind oft eher artenarm. Im geschützten Anbau können sich Krankheiten und Schädlinge wie Blattläuse stark vermehren. Diese sollen mit Nützlingen bekämpft werden.

Abo

Agroscope

Stickstoff effizienter düngen im Gemüsebau

Die Stickstoffdüngung ist im Gemüsebau ein grosses Thema. Sie soll effizienter werden, aber möglichst ohne Qualitätseinbusse. Das Projekt CriticalN zeigt gibt neue Erkenntnisse.

Abo

HAFL

Den Pflanzenschutzmittel-Aufwand dank Spot Spraying um 90 Prozent reduzieren

Seit 2020 testet die BFH-HAFL den Roboter FarmDroid FD20 im Rahmen des Projekts «Einsatz von Robotern zur effizienteren Unkrautregulierung».

ETH Zürich

Robotik-Detektive: Genetische Spurensuche für eine nachhaltige Landwirtschaft

Die Gruppe Umweltrobotik der ETH Zürich hat eine Biomonitoring-Drohne entwickelt. Diese sammelt Umwelt-DNA und genetische Spuren.

Abo

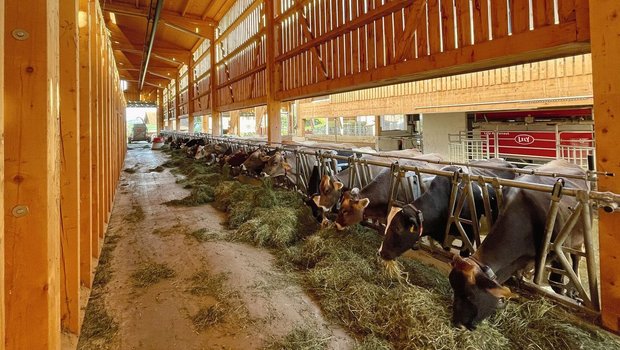

Neue Forschungserkenntnis

Die optimale Stalltemperatur für Milchkühe liegt unter 8–10 Grad Celsius

Die optimale Stalltemperatur für Milchvieh liegt tiefer, als man bisher angenommen hat: Bei Milchkühen beginnt der Hitzestress nicht erst bei 16 Grad, sondern viel früher – nämlich bei 8 bis 10 Grad. Das zeigt eine deutsche Untersuchung, die angesichts des Klimawandels zusätzliche Aktualität erhält.

Abo