Kurz & bündig

Matthias Schwab bringt mit Drainagen und passiver Bewässerung praxisorientierten Bodenschutz voran.

Seine passive Bewässerung sorgt für gleichmässige Bodenfeuchte und reduziert Umweltbelastungen.

Im Grossen Moos werden neue Wassermanagementmethoden praxisnah getestet.

Zwischen dem Zihlkanal und einem wichtigen Entwässerungsgraben liegt einer der tiefsten Punkte der Gemeinde Gals – ein Gebiet, das unter dem alten Flurnamen «Wasserhof» bekannt ist. Genau hier bewirtschaftet Matthias Schwab seinen Betrieb. Der Name verweist auf die langjährige Problematik mit stehender Nässe, denn ohne Drainagen wäre die Bewirtschaftung aufgrund des hohen Vernässungsrisikos nicht möglich. «Das Wasser sucht sich immer seinen Weg», sagt Schwab, während er einen Kontrollschacht öffnet. Für viele ist Drainage reine Technik. Für ihn ist sie Teil einer grösseren Idee: Wasser lenken, Böden erhalten, Landwirtschaft neu denken. [IMG 2]

Schwabs Weg: Pragmatismus trifft Forschergeist

Matthias Schwab führt gemeinsam mit seiner Familie einen vielseitigen Landwirtschaftsbetrieb im Grissachmoos. Dazu gehören der Ackerbau und die Milchviehhaltung in einer Betriebszweiggemeinschaft. Daneben führt er mit seinem Bruder ein Lohnunternehmen, welches spezialisiert auf Kartoffeltechnik und Dienstleistungen im Bereich der Be- und Entwässerungstechnik ist. Wichtig: Betrieb und Lohnunternehmen sind klar voneinander getrennt – organisatorisch wie buchhalterisch. Diese Struktur ermöglicht eine klare Arbeitsteilung und wirtschaftliche Fokussierung in den jeweiligen Bereichen.

[IMG 3]

Die Rollen innerhalb der Familie sind ebenfalls klar verteilt: Matthias denkt Konzepte und Innovationen an, Markus prüft, rechnet und setzt technisch um. «Wenn ich eine neue Idee habe, muss Markus für mich rechnen, ob es auch klappt», sagt Schwab mit einem Lächeln.

Der Weg dahin war nicht einfach: Früh mussten die Brüder den elterlichen Betrieb übernehmen, nachdem ihr Vater verstorben war. «Wir wussten vieles nicht, aber wir haben uns durchgeschlagen.» Der Vater hatte ihnen nicht nur den Betrieb, sondern auch einen ausgeprägten Innovationsgeist hinterlassen. Bereits in den 1980er-Jahren installierte er eine elektrische Bewässerungsanlage – damals eine Seltenheit. Auch in die Pflege der Drainagen wurde früh investiert.

Matthias Schwab selbst sammelte schon während der Lehre Auslandserfahrung: Zwischen den Winterkursen reiste er für einige Monate nach Kanada, um dort zu arbeiten und neue Perspektiven zu gewinnen. Heute sieht er sich als Praktiker mit Forscherdrang. Seine Motivation: Landwirtschaft zukunftsfähig gestalten – mit Lösungen, die nicht nur seinem Betrieb, sondern der ganzen Region nutzen. «Ich will nicht das grosse Geld verdienen, sondern dazu beitragen, dass unsere Böden langfristig erhalten bleiben.»

[IMG 4]

Der anspruchsvolle Boden im Grissachmoos

Das Seeland ist fruchtbar – aber auch herausfordernd. Die Böden im Grissachmoos sind teils schwer, torfig und sensibel. «Ohne Drainagen wäre unser Hof nicht bewirtschaftbar», erklärt Matthias Schwab. Der tief liegende Standort bringt besonders bei Starkregen Probleme mit sich: Das Wasser sammelt sich auf den Feldern, Staunässe droht. In Trockenphasen hingegen wird die obere Bodenschicht schnell hart und rissig.

Betriebsspiegel Matthias Schwab

Matthias Schwab, Gals BE

LN: 83 ha

Kulturen: 20 ha Mais, 20 ha Kunstwiese, 15 ha Kartoffeln, 10 ha Winterweizen, 6 ha Gerste, 6 ha Raps, 6 ha Süsskartoffeln

Tierbestand: 100 Milchkühe in Betriebszweiggemeinschaft

Weitere Betriebszweige: Lohnunternehmung Schwab

Arbeitskräfte: 3 Angestelle und 2 Lernende

schwab-lohnunternehmen.ch

Hinzu kommt die Vergangenheit: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Seeland intensiv produziert, teils auf Kosten des Bodens. Heute ist die Zersetzung auf vielen Parzellen abgeschlossen – der Boden hat seine ursprüngliche Struktur verloren. «Früher ging es ums Überleben, da stellte niemand die Frage nach Bodenschutz», sagt Schwab. Heute ist die Situation anders: Nachhaltige Bewirtschaftung ist zum Schlüsselthema geworden.

Mit verschiedenen Strategien versuchte Schwab, auf die veränderten Bedingungen zu reagieren – etwa durch Bodenaufwertungen, Auflockerung tieferer Bodenschichten oder den Anbau neuer Kulturen wie der Süsskartoffel, die besser mit Trockenheit zurechtkommt.

Auf die Süsskartoffel stiess er eher zufällig, als er bei seinem Nachbarn einige ungewöhnliche Jungpflanzen entdeckte. Kurzentschlossen informierte er sich über diese Kultur und pflanzte wenig später selbst eine Hektare Süsskartoffeln an. «Einfach machen, ausprobieren und etwas wagen», sagte Schwab. Die neueste Innovation kam jedoch nicht von aussen, sondern aus der Tiefe.

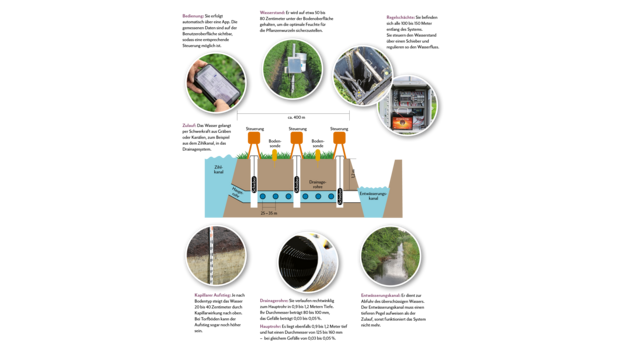

Innovation aus der Tiefe: passive Bewässerung

Bei einem der vielen Fahrten über seine Felder kam Matthias Schwab ein Gedanke: Könnte man das Wasser, das durch die Region fliesst, nicht auch zurückhalten und nutzen? Den schliesslich fliesst ein Drittel des gesamten Schweizer Süsswassers durch die Drei-Seen-Region. Die Idee der Subirrigation war geboren – eine passive Bewässerungsmethode über gestaute Drainagen. [IMG 5]

Statt Wasser nur abzuleiten, wird es gezielt zurückgehalten. Über ein Regelwerk in der Hauptleitung wird Wasser aus dem Zihlkanal in die Drainageleitungen gestaut. Durch kapillaren Aufstieg gelangt es an die Wurzelzone – ohne Oberflächenbewässerung. Die Vorteile liegen auf der Hand: gleichmässigere Bodenfeuchte, geringerer Stress für die Pflanzen, Schutz organischer Bodenschichten und eine Reduktion des CO₂-Ausstosses durch verminderten Torfabbau.

Matthias Schwab entwickelte die Idee weiter. Er hat eine Anlage aus den USA importiert und an Schweizer Bedingungen angepasst. Seit April 2025 ist die passive Bewässerung auf einer grossen Parzelle in Betrieb. Wissenschaftlich begleitet, im Rahmen des Projekts «Gezieltes Wassermanagement durch passive Bewässerung» soll das System zeigen, wie gut es funktioniert, wie sich das Wasser bei unterschiedlichen Bedingungen verteilt – und wie hydrogeologische Prozesse im Untergrund ablaufen.

Noch reagieren viele Berufskollegen zurückhaltend und beobachten interessiert. Schwab aber denkt bereits an die nächste Ausbaustufe: eine vollautomatische Steuerung, die Drainage, Schieber, Sensorik und – wenn vorhanden – auch oberflächliche Bewässerung miteinander vernetzt.

Mit Verantwortung und Weitblick in die Zukunft

Für Matthias Schwab ist zukunftsfähige Landwirtschaft keine Floskel, sondern eine konkrete Verantwortung: «Es geht nicht darum, möglichst viel zu produzieren – sondern nachhaltig. Aber nicht zu produzieren, ist für mich auch keine Option.»

Technik spielt dabei eine wichtige Rolle, aber immer im Dienst der Böden. Die passive Bewässerung sieht er als Modell mit grossem Potenzial – besonders, weil sie bestehende Infrastruktur nutzt und sich gut an die Gegebenheiten im Seeland anpassen lässt.

Die nächsten Schritte sind bereits in Planung. Schwab denkt über die Kombination mit sensorgestützter Oberflächenbewässerung nach und will das System auch anderen Betrieben zugänglich machen. Gleichzeitig engagiert er sich im Verein Pro Agricultura Seeland, in der technischen Kommission für Be- und Entwässerung, und bringt seine Perspektive als produzierender Landwirt wie auch als Lohnunternehmer ein.

Jungen BerufskollegInnen gibt er mit: «Traut euch, neue Wege zu gehen. Bleibt offen. Und denkt vor allem immer vom Boden her.»

Wo Lösungen wachsen – das Reallabor Grosses Moos

Im Grossen Moos, einer der bedeutendsten Gemüsebauregionen der Schweiz, entstehen derzeit neue Wege für eine nachhaltige Zukunft. Unter dem Titel «Entwicklung Grosses Moos» haben die Wyss Academy for Nature und der Kanton Bern 2023 ein breit angelegtes Projekt lanciert, das auf Zusammenarbeit und praktisches Erproben setzt.

Gemeinsam für die Zukunft: ein partizipativer Ansatz

Die Region steht vor grossen Herausforderungen: Der Klimawandel, der sinkende Grundwasserspiegel, die Belastung der Böden und der Verlust an Biodiversität betreffen Landwirtschaft und Natur gleichermassen. Statt isolierter Einzelmassnahmen setzt das Projekt deshalb auf einen partizipativen Prozess: Rund 30 Vertreter und Vertreterinnen aus Landwirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Umweltverbänden bringen ihr Wissen, ihre Sichtweisen und ihre Interessen ein – mit dem Ziel, gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Reallabore im Einsatz: Innovationen im Feldversuch

Herzstück des Projekts sind fünf Pilotvorhaben, die seit Herbst 2024 in der Praxis getestet werden. Sie verstehen sich als Reallabore, in denen neue Ansätze unter realen Bedingungen erprobt und weiterentwickelt werden. An einem dieser Projekte wirkt auch Matthias Schwab mit: «Gezieltes Wassermanagement durch passive Bewässerung testen». Ziel des Vorhabens ist es, das im Boden vorhandene Wasser effizienter zu nutzen und gleichzeitig die organischen Bodenschichten zu schützen.

Die Erfahrungen aus den Pilotprojekten sollen nicht nur lokale Verbesserungen bringen, sondern auch als Modell für andere Regionen dienen. So wird das Grosse Moos zu einem Ort, an dem zukunftsfähige Landwirtschaft und Naturschutz gemeinsam gedacht und praktisch erprobt werden.

www.diegruene.ch/pro-agricultura