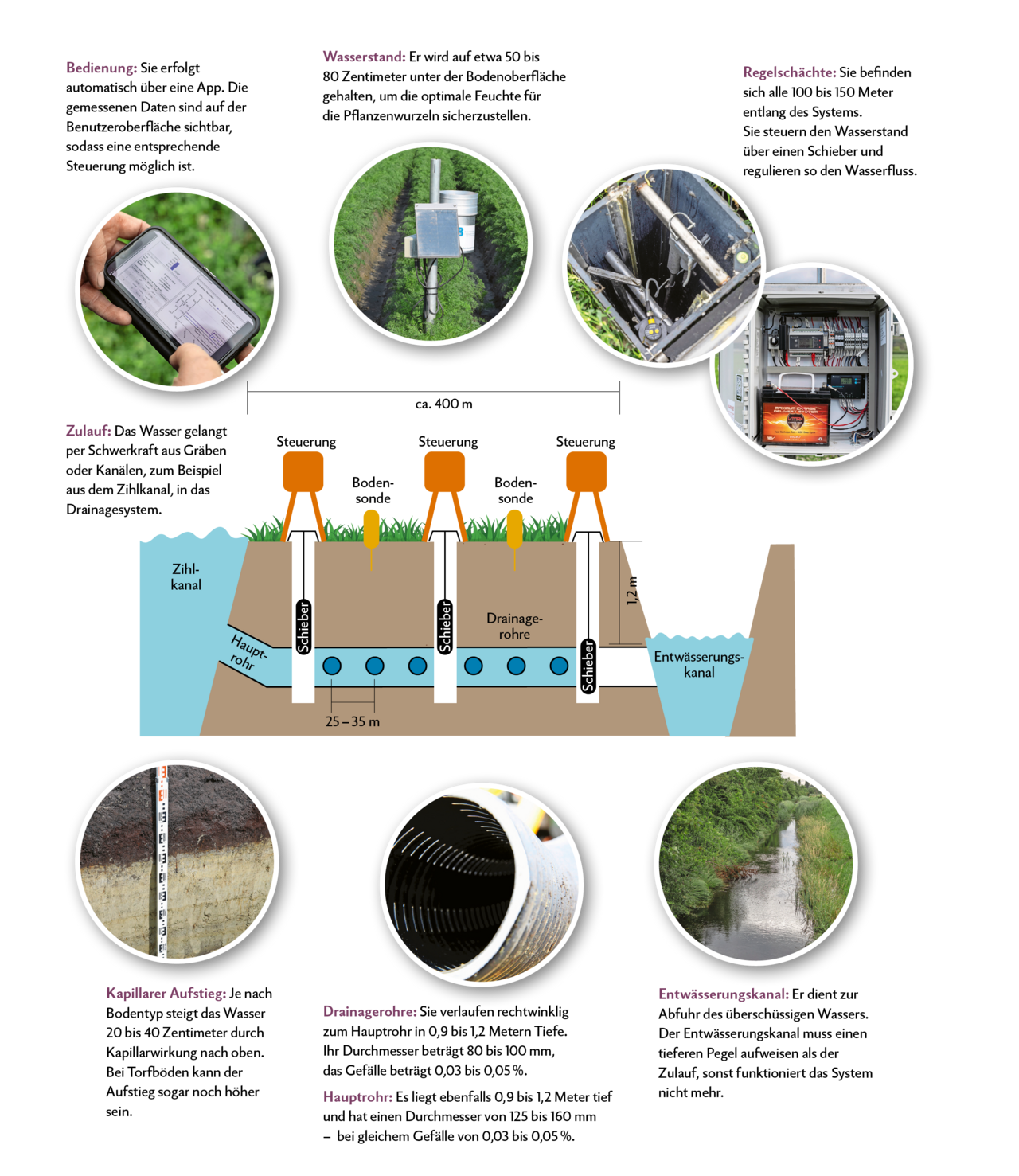

Im Seeland, einer der fruchtbarsten Agrarregionen der Schweiz, wechseln sich Trockenheit und Niederschläge in raschem Rhythmus ab. Starkregen führt zu Staunässe, die die Befahrbarkeit der Felder erschwert und Pflanzenwurzeln schädigt. In regenarmen Perioden hingegen trocknet der Boden schnell aus. Landwirt Matthias Schwab aus Gals BE hat für dieses Problem eine Lösung gefunden – er nutzt die bestehende…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 3 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.