Kurz & bündig

- Ab 2026 ist das Töten männlicher Bio-Küken kurz nach dem Schlupf nicht mehr erlaubt.

- Bis es soweit ist, soll die Zucht von Zweinutzungshühnern vorangetrieben werden.

- Die konventionelle Eierbranche diskutiert ebenfalls Alternativen zum Kükentöten. Aktuell liegt der Vorschlag auf dem Tisch, mittels Geschlechtserkennung im Ei nur die weiblichen Küken schlüpfen zu lassen.

Ab 2026 werden männliche Bio-Küken nicht mehr getötet. Das haben die Delegierten der Bio Suisse an der Versammlung im November beschlossen. Damit nimmt sich die Biobranche einem Thema an, das schon länger in der Bevölkerung diskutiert wird: In Legelinien werden männliche Küken, die selbst keine Eier legen, kurz nach dem Schlupf mit CO2 vergast. Mit dem Verbot will Bio Suisse dieses ethische Problem nun angehen und lösen.

Nun bleibt die Frage, was mit den Brüdern der Legehennen geschehen soll. «Die bevorzugte Lösung ist unserer Meinung nach das Zweinutzungshuhn», sagt David Herrmann, Verantwortlicher der Medienstelle bei Bio Suisse. Bei entsprechenden Rassen können die weiblichen Tiere fürs Eierlegen und die männlichen Tiere für die Fleischproduktion genutzt werden. «Im Vergleich zum Bruderhahn von intensiven Legehennen setzt der Zweinutzungshahn mehr Fleisch an, was Vorteile in der Vermarktung haben kann», erklärt Herrmann weiter.

Das ethische Problem ins Ei verlagern

Die Früherkennung des Geschlechts im Ei (in ovo), die dritte Variante neben Zweinutzungshuhn und Bruderhahnaufzucht, wurde an der Delegiertenversammlung verboten. Weshalb soll diese Technologie nicht angewendet werden? «Wir sind der Meinung, dass wir mit der in ovo-Methode das ethische Problem des Kükentötens bloss ins Ei verlagern», sagt Herrmann. Die Technologie der frühen Geschlechtserkennung sei noch nicht genügend fortgeschritten. Nach heutigem Stand kann das Geschlecht frühestens am 9. Tag bestimmt werden.

Das ist Bio Suisse zu spät. Es sei nämlich unklar, ab wann die Embryos Schmerzen empfinden. «Deshalb ist ein Verbot der Technologie richtig. Wir warten nicht mehr länger darauf, dass sich in ovo weiterentwickelt und eventuell verbessert. Wir haben uns entschieden und schaffen damit Planungssicherheit», sagt Herrmann.

[IMG 2]

Der Eierpreis im Laden wird unweigerlich steigen

Bis 2026 muss noch einiges getan werden: Produktionsplanung, Aufbau einer Wertschöpfungskette sowie ein Absatz für die Produkte aus den gemästeten männlichen Tieren aus der Eierproduktion sind einige Beispiele. Auch auf die Produzenten kämen Veränderungen zu, sagt David Herrmann. «Jede Hühnerrasse verhält sich anders und hat andere Bedürfnisse an den Stall, dessen Einrichtung aber uch das Futter.» Diese Faktoren veränderten die Erfolgsrechnung des Landwirts. Denn die Zweinutzungsrasse wird weniger Eier legen als die heutigen Legelinien. «Das wird unweigerlich zu einem höheren Eierpreis für den Konsumenten im Laden führen», erklärt Herrmann. Genaueres werde nun mit Produzenten und Abnehmern diskutiert.

Zweinutzung dank «Coffee» und «Cream»

Bevor die Zweinutzungshühner breit zum Einsatz kommen, müssen insbesondere in der Züchtung Fortschritte gemacht werden. «Das Huhn, das wir uns vorstellen, ist ein guter Allrounder», sagt Herrmann. Ziel wäre, dass künftige Rassen auch mit weniger hochkonzentrierten Futtermischungen gut zurechtkommen. So würde die Konkurrenz um Nahrung mit dem Menschen verringert.

Aktuell sei das Dual-Huhn von Lohmann eine Option, «Coffee» und «Cream» zwei andere, sagt Herrmann. «Coffee» und «Cream» sind Zweinutzungskreuzungen, gezüchtet von der deutschen Ökologischen Tierzucht GmbH. Diese Zweinutzungshühner entstehen aus Kreuzungen der Rassen Bresse x New Hampshire (Coffee) oder Bresse x White Rock (Cream). Im Sommer 2021 wurde erstmals der Import von «Coffee» und «Cream» in die Schweiz bewilligt. Die Forschungsarbeit kann nun auch hierzulande beginnen.

Gallo Suisse setzt auf Geschlechtsbestimmung im Ei

Das Kükentöten ist nicht nur in der Bioeier-Branche ein Thema. «Wir beschlossen 2020 den Ausstieg. Bereits vorher und bis heute beschäftigen wir uns intensiv damit», sagt Daniel Würgler, Präsident von Gallo Suisse, der Vereinigung Schweizer Eierproduzenten. Würgler nennt drei Möglichkeiten, um aus dem Kükentöten auszusteigen

- Wir lassen die Konsumenten entscheiden und der Markt regelt es.

- Wir verbieten das Kükentöten und folgen dem Beispiel anderer Länder.

- Wir finden eine Branchenlösung.

Der erste Weg sei der Langsamste, meint Daniel Würgler. Das scheint die Nachfrage bei Coop und Migros zu bestätigen: Beide Grossverteiler sagen, dass Eier von Zweinutzungshühnern oder aus Bruderhahn-Produktion zwar gefragt sind, aber eher eine Nische darstellen. Bei den aktuellen Diskussionen gehe er jedoch davon aus, dass die Nachfrage nach Eiern aus Kükentötungs-freier Produktion noch zunehmen wird, sagt Patrick Stöpper, Mediensprecher der Migros.

Bereits heute verkauft die Migros unter dem Namen «Respeggt» Eier, die das Kükentöten mittels Geschlechtsbestimmung im Ei verhinderten. Die dazu nötige Technologie stammt von der deutschen Firma Seleggt, die mittels endokrinologischem (hormonbasiert) Verfahren das Geschlecht bestimmt (siehe Kasten). Dies geschieht am 9. von 21 Bruttagen. Nachdem die männlichen Embryonen erkannt wurden, werden sie in einem frühen Stadium getötet.

Kein Verbot, sondern eine Branchenlösung

Auch ein Verbot sieht Daniel Würgler nicht als Lösung an: Damit sei das Problem bloss ausgelagert, indem die Schweiz beispielsweise die Küken importiert oder die zusätzlich aufzuziehenden Tiere ins Ausland exportiert. «So machen wir in einem Bereich des Tierwohls einen Rückschritt, um beim Kükentöten einen Fortschritt zu erzielen», sagt Würgler. Das sei nicht das Ziel. Sie strebten eine Branchenlösung an, betont er.

Konkret luden Gallo Suisse und das Aviforum gemeinsam zum runden Tisch ein. Von den Brütereien über die Geflügelhalter und den Detailhandel bis hin zu den Konsumentenorganisationen kamen alle, um zu diskutieren. Dabei einigte man sich darauf, dass der Hauptfokus beim Ausstieg auf der Geschlechtserkennung im Ei (in ovo) liege. Zweinutzungshuhn und Bruderhahn seien eine gute Alternative und würden als Nische angesehen. Das Töten von Futterküken – die männlichen Küken, die kurz nach Schlupf getötet und beispielsweise an Zootiere verfüttert werden – soll weiterhin möglich sein.

Eine Arbeitsgruppe von Gallo Suisse und Aviforum hat erarbeitet, welche in ovo-Methode für die Schweizer Eierproduktion geeignet sei: «Wir empfehlen eine Geschlechtsbestimmung am 9. Bruttag», erklärt Daniel Würgler. Laut einer Analyse vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV ist ein Schmerzempfinden der Embryonen vor dem 11. Bruttag unwahrscheinlich. Grundsätzlich sind alle Varianten – endokrinologisch oder spektroskopisch – geeignet, die am 9. Bruttag eine Geschlechtsbestimmung ermöglichen. «Uns ist wichtig, dass die Technologie das Geschlecht präzise bestimmt. Es wäre schade, wenn aufgrund hoher Fehlerquoten die falschen Tiere sterben müssten», sagt Würgler.

Bereits ab 2023 sei die Geschlechtserkennung möglich

Noch ist unklar, mit welcher Technologie und welcher Firma zusammengearbeitet werde. Zuerst werde die Zustimmung der Branche abgewartet, so Würgler. Offeriert haben drei Firmen, die aus Deutschland und den Niederlanden stammen. Da im Bereich der in ovo-Technologie intensiv geforscht werde und die Branche offen bleiben müsse für gute Entwicklungen, werde dieser Schritt als Brückentechnologie für fünf Jahre angesehen, so Würgler: «So können wir erste Erfahrungen sammeln, Investitionen amortisieren und gleichzeitig beobachten, wie sich Technologienweiterentwickeln.»

Bis Anfang 2022 können VertreterInnen der Branche zum Vorschlag der Arbeitsgruppe Stellung nehmen. «Wir wollen die Unterstützung aller. Denn die Kosten sollen von jeder Stufe mitgetragen werden», sagt Würgler. Wenn die Lösung Zustimmung findet, kann bis Ende 2023 die Technologie in den Brütereien implementiert sein. Wir sind auf gutem Weg, um aus dem Kükentöten auszusteigen.»

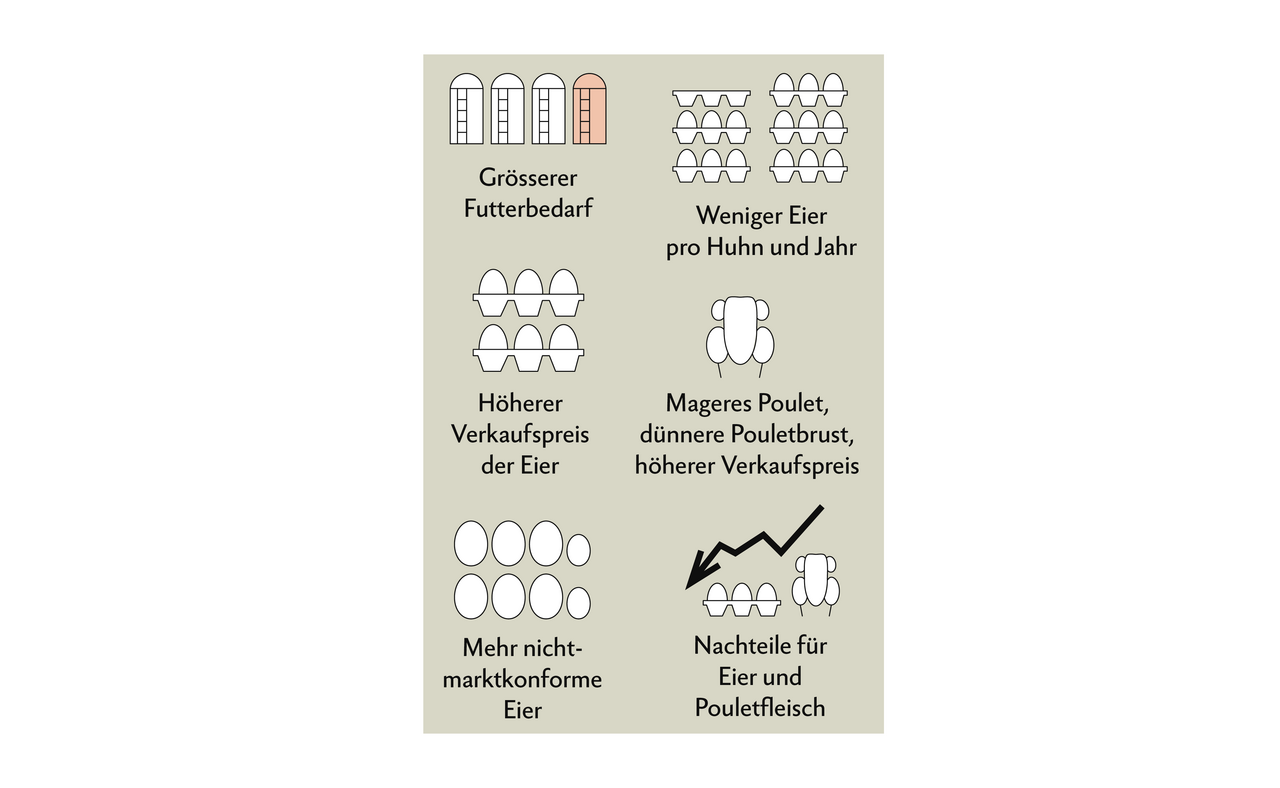

Zweinutzungshuhn

Beim Zweinutzungshuhn legen die Hennen Eier und die Hähne sind für die Mast geeignet. Um das zu erreichen, werden Rassen eingesetzt, die ausgeglichener sind und weniger auf Hochleistung gezüchtet.

Konkret legen Zweinutzungshennen bis zu 250 Eier pro Jahr. Damit kommen sie nicht an die Leistung von bis 300 Eier der Legehybride heran. Die Mast der Hähne dauert zwei bis drei Wochen länger und sie haben weniger Brustfleisch, als dies bei Mastpoulets der Fall ist.

[IMG 3]

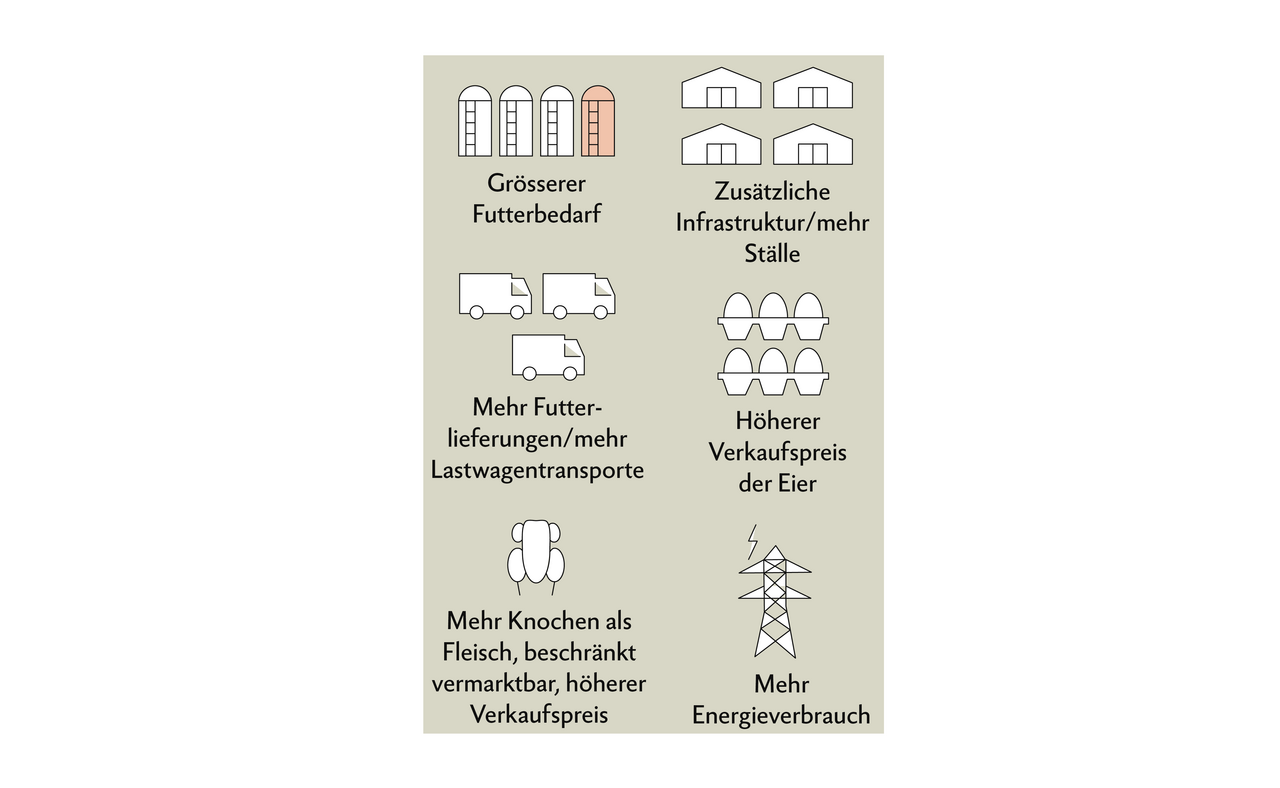

Bruderhahn

Bei der Bruderhahn-Aufzucht werden die männlichen Küken der Legehybrid- Linien gemästet.

Die Mast dauert länger als bei Masthähnchen. Der Bruderhahn ist daher im Laden teurer. Um den Preis abzufedern, werden die Eier der Schwestern vier Rappen teurer verkauft.

Diskussionspunkt beim Bruderhahn ist die schlechte Ressourceneffizienz: Der Futterbedarf ist hoch bei gleichzeitig geringer Fleischproduktion. Hinzu kommen je nach saisonaler Produktion leer stehende Ställe.

[IMG 4]

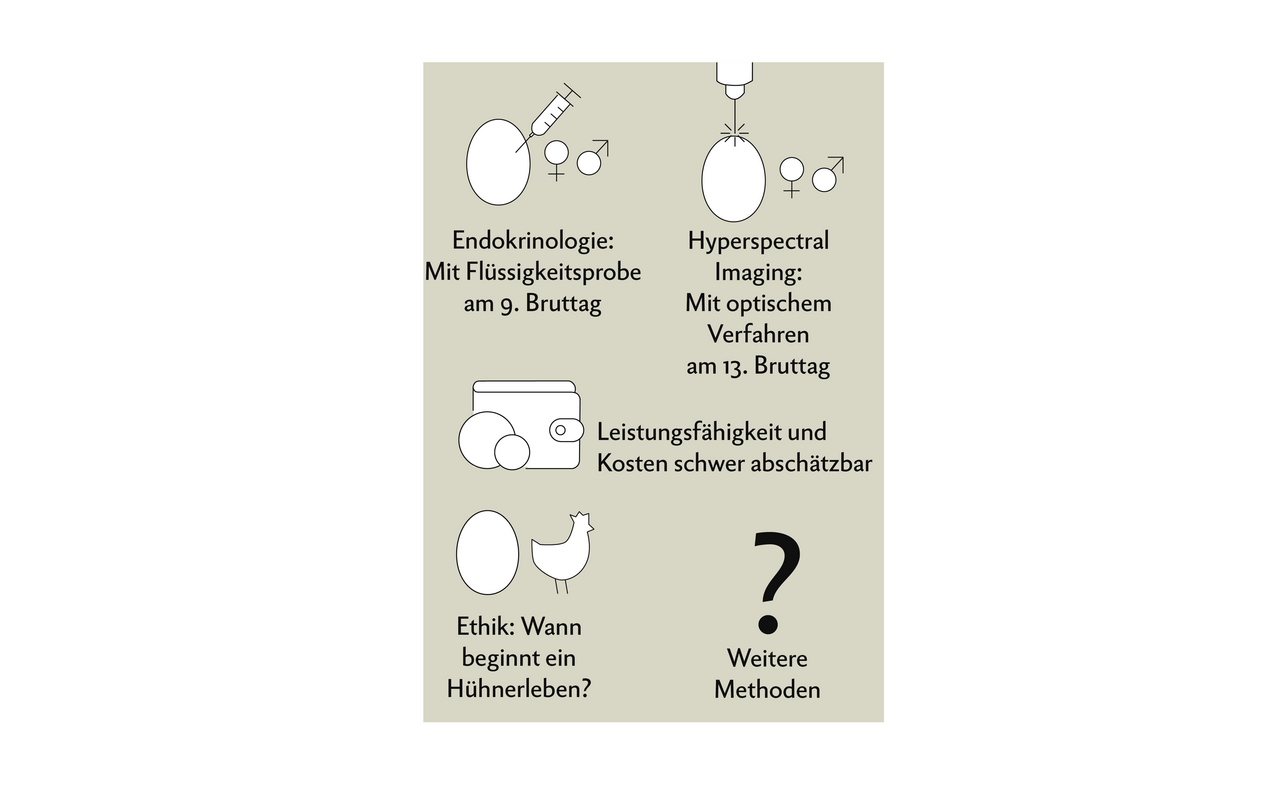

Bestimmung im Ei

Bei der Geschlechtsbestimmung im Ei (in ovo) werden männliche Küken in einem frühen Stadium im Ei erkannt.

Endokrinologisches Verfahren: Dem Ei wird am 9. Bruttag mit einer Nadel Flüssigkeit entnommen. Die Hormon- konzentration darin zeigt an, ob der Embryo männlich oder weiblich ist. Dieses Verfahren hat die deutsche Seleggt AG entwickelt.

Hyperspectral Imaging: Eier brauner Tiere werden am 13. Bruttag mit einer Halogenlampe durchleuchtet. Je nach Geschlecht absorbiert das Gefieder der Küken anderes Licht. Dieses Verfahren hat die deutsche die Firma Agri Advanced Technologies GmbH entwickelt.

[IMG 5]