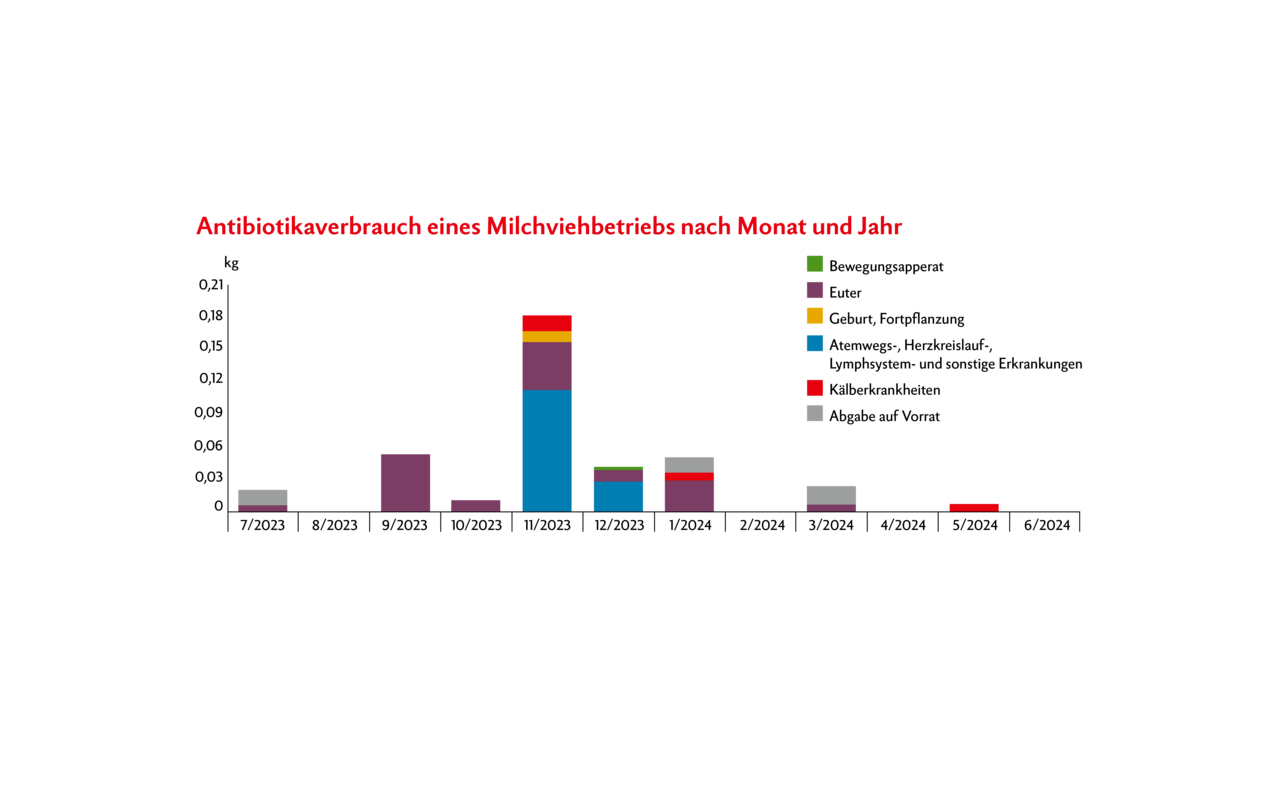

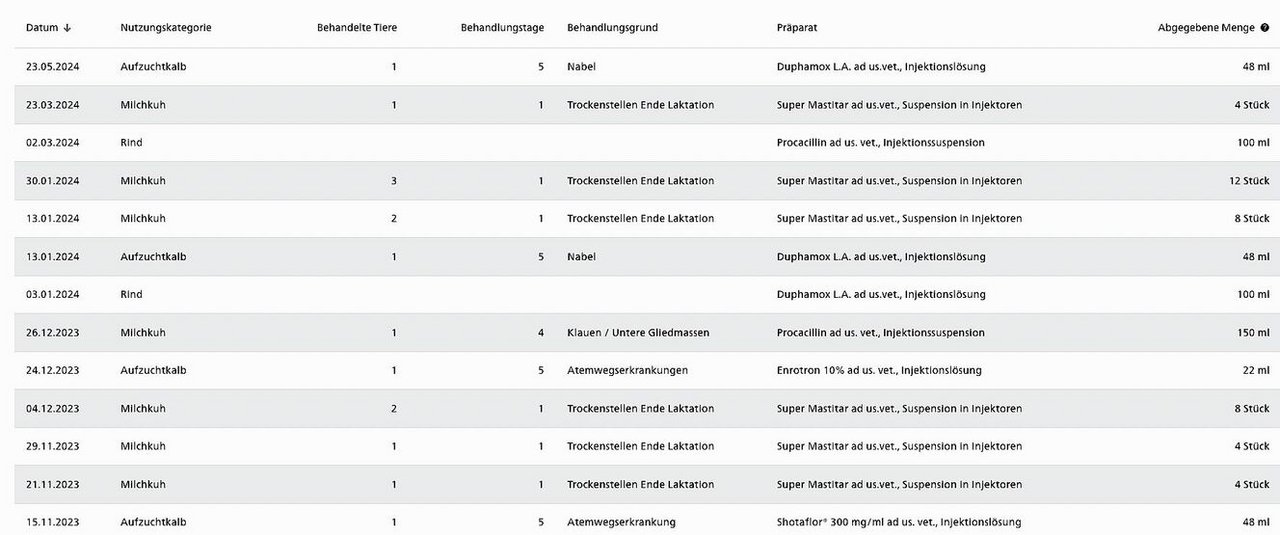

Kurz & bündig - Antibiotikaresistenzen der Krankheitserreger bedrohen die Gesundheit von Mensch und Tier. - Der Antibiotikaeinsatz im Stall wird seit 2019 aufgezeichnet. - Noch 2024 soll ein Vergleich des Antibiotikaeinsatzes beim Milchvieh kommen. Kennen Sie Abidat? Wenn nicht, gehören Sie laut einer Umfrage der Schweizer Agrarmedien AG zur Mehrheit der Tierhalter. Denn rund 80 Prozent der Bäuerinnen und Bauern,…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.