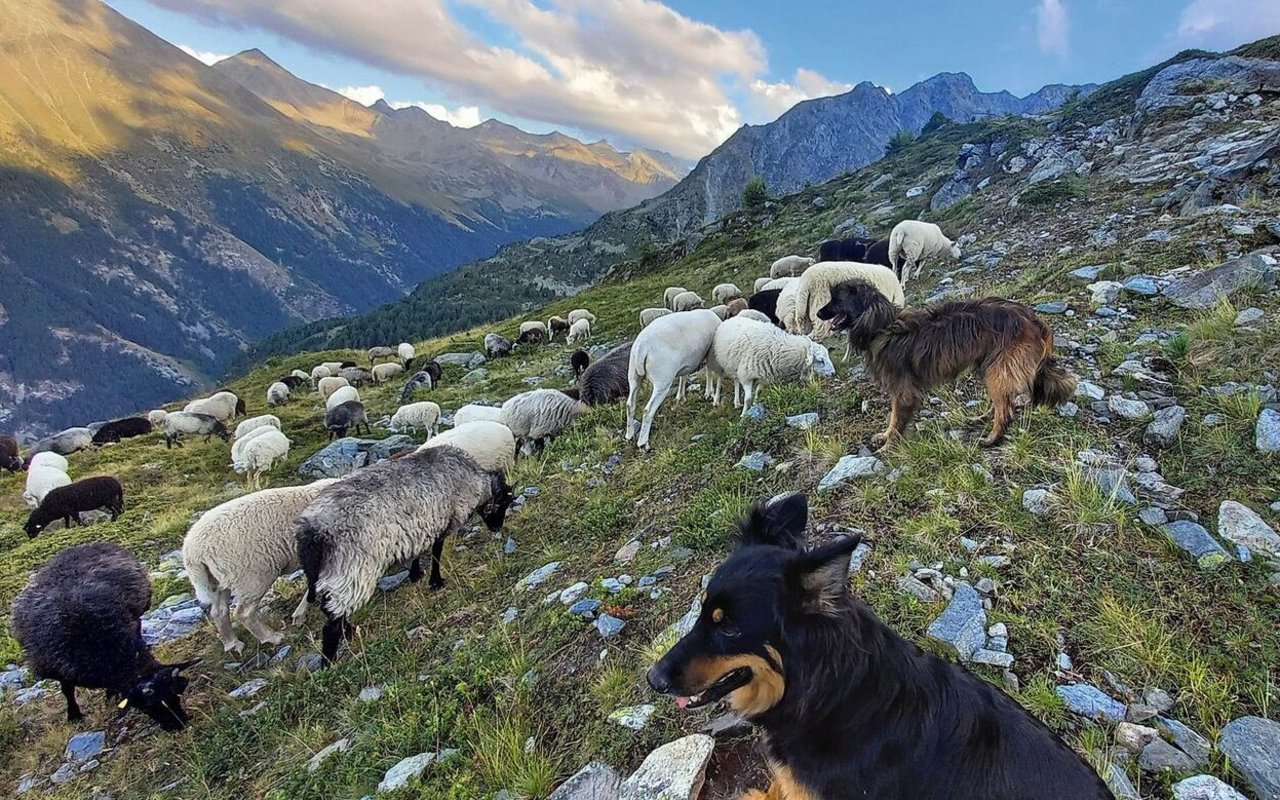

Kurz & bündig - Schafhirtin Sarah Müri schützt ihre Schafe mit ihren Schutzhunden und im Nachtpferch. - Die Arbeit ist anstrengend und der Wolfsdruck erfordert zusätzliche Arbeitsstunden. - Gleichzeitig fehlen schweizweit Fachpersonen auf den Schafalpen – eine Herausforderung für den Herdenschutz. Wenn Sarah Müri erzählt, wird klar: Der Herdenschutz ist in erster Linie eine anstrengende Arbeit, die nie endet. Sie…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 9 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.