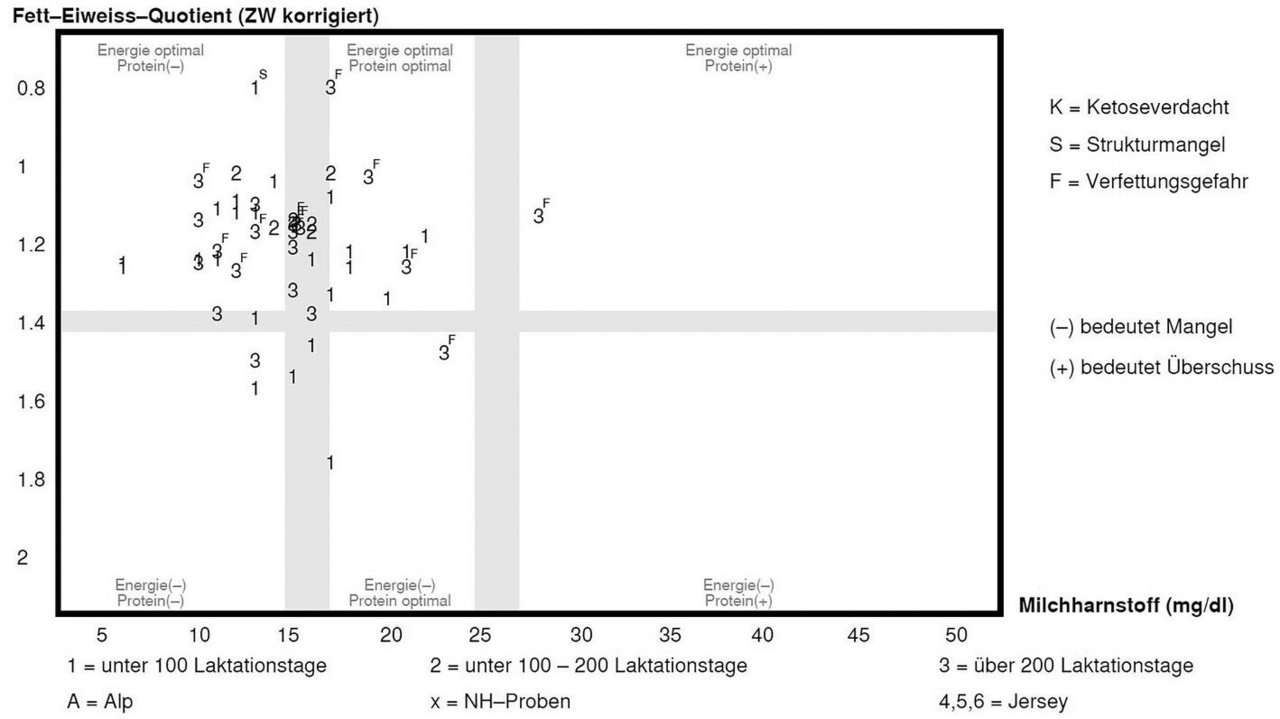

Bei der Milchleistungsprüfung MLP werden Fett- und Eiweissgehalt, Laktose- und Harnstoffwerte und weitere Parameter im Labor gemessen. Die Daten dienen den Zuchtverbänden als wichtige Information für die Zuchtarbeit. LandwirtInnen erhalten die Milchleistungsdaten ihrer Kühe ebenfalls. Auf der bisherigen 9-Felder-Tafel kann der Landwirt auf einen Blick sehen, ob er seine Kühe richtig füttert oder ob…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 3 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.