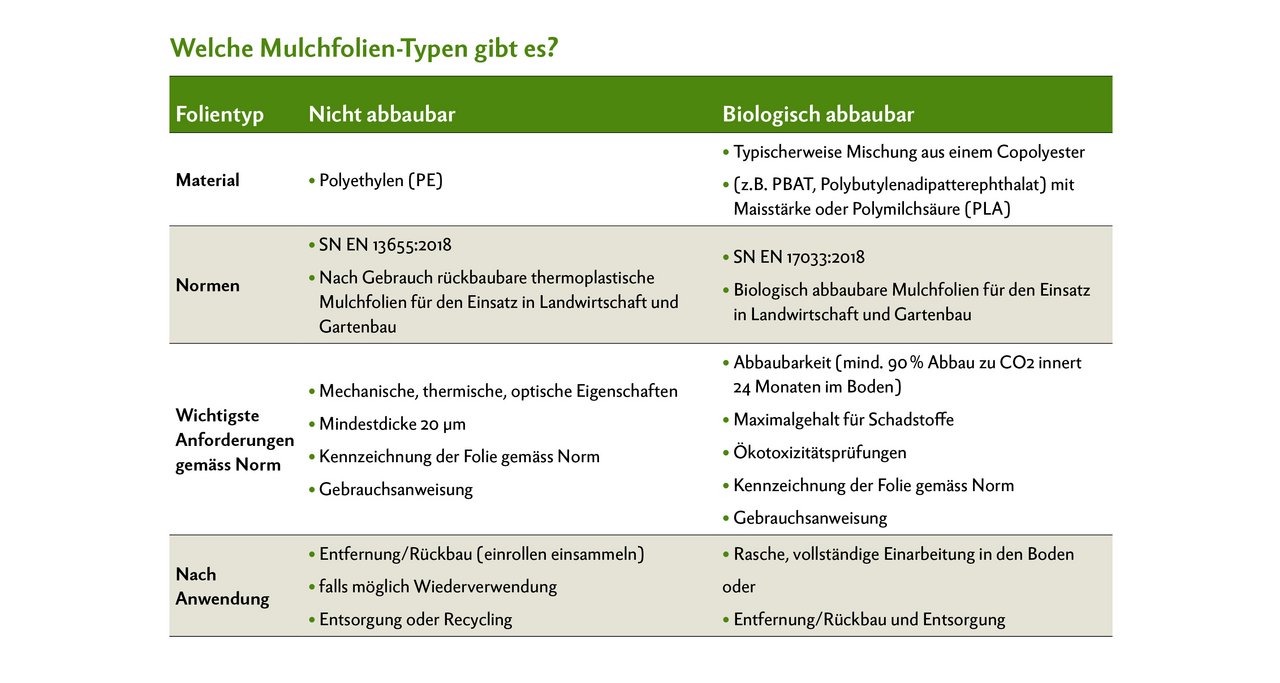

Kurz & bündig - Dank Mulchfolien braucht es weniger Herbizide und weniger Bewässerung. - Die biologisch abbaubaren Folien müssen aber korrekt in den Boden eingearbeitet werden. - Nicht abbaubare Folien müssen nach der Anwendung entfernt, rezykliert oder entsorgt werden. - Nicht vollständig abgebaute Mulchfolienreste landen in der Landschaft oder im Heu, was zu Reklamationen führt. Gerade während des…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 8 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.