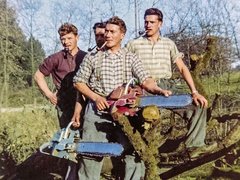

Über 11 Millionen Hochstamm-Obstbäume wurden in der Schweiz von 1950 bis 1975 brutal gefällt oder gesprengt. Der Politikwissenschaftler Franco Ruault erzählt in seinem neuen Buch «Baummord» die Geschichte einer generalstabsmässigen Aktion, welche die Schweizer Landwirtschaft für immer veränderte. Die Agroforstwirtschaft – also die bewusste Einbeziehung von Bäumen und Sträuchern in der Landwirtschaft – war in der…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: Minute

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.