Rund 8500 Tonnen (Früh-)Kartoffeln importierte die Schweiz 2024 aus Ägypten: Das entspricht rund einem Kilo pro EinwohnerIn. Doch wie funktioniert der Anbau? Das interessierte Kartoffelproduzent Ruedi Fischer aus Bätterkinden schon länger. Zum Ende seiner Amtszeit als Präsident der Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten (VSKP) reiste er mit einer 15-köpfigen Reisegruppe Ende Januar 2025 nach Ägypten.

Eindrücklich sei die Reise gewesen, berichtet Fischer am Telefon. «Es wird angebaut, was der Markt verlangt.» Ab November kommen die Pflanzkartoffeln in den Boden, zwischen Januar und Mai liefern die ägyptischen Produzenten ihre Frühkartoffeln in die halbe Welt aus.

Kartoffelanbau entlang des Nils und mitten in der Wüste

Ruedi Fischer beschreibt zwei Anbauzonen: Zum einen wachsen Kartoffeln in den fruchtbaren Böden entlang des Nils. Dort werde mit viel Handarbeit produziert, über Nebenkanäle des Nils werden die kleinen Parzellen bewässert.

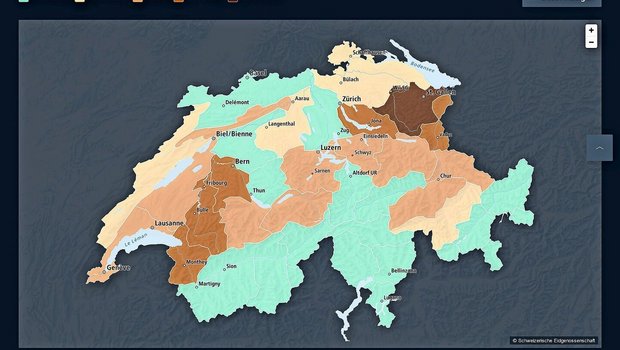

Zum anderen gibt es die grossen Anbauflächen für den Export in der Wüste. Diese liegen am Rand des Nil-Deltas und nahe der Grenze zum Sudan. Auf Google Maps sind die Felder gut zu erkennen: Unzählige Kreise ballen sich mitten im Nirgendwo. Dank Kreisbewässerung wachsen Kartoffeln im Wüstensand. «Der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel ist hoch», so Fischer. Das Grundwasser wird aus bis zu 800 Metern Tiefe hochgepumpt – sprudeln die Quellen nicht mehr, werden die Felder verschoben.

Während die kleineren Parzellen eher wie Schrebergärten bearbeitet werden, werden die grösseren Kartoffelfelder in der Wüste mit Maschinen bestellt. Doch das Zusammenlesen der Kartoffeln ist teilweise immer noch Handarbeit. Zu einem Tageslohn von fünf Euro packen die ArbeiterInnen eine Tonne kleine bzw. zwei Tonnen grosse Kartoffeln pro Tag in Bigbags.

Ohne Bewässerung ist der Kartoffelanbau nicht möglich. Problematisch dabei ist, dass das benötigte Bewässerungswasser Hunderte Meter tief aus dem Grundwasser gefördert wird. Die unterirdischen Grundwasserspeicher werden derart intensiv genutzt, dass immer mehr Meerwasser aus dem Mittelmeer ins Grundwasser eindringt. Mittelfristig wird das Grundwasser für die Menschen nicht mehr nutzbar sein. Beobachtet hat Ruedi Fischer auch viel Erdmandelgras. Krautfäule ist wie überall auch in Ägypten ein Thema. Einzig vor dem Kartoffelkäfer würden die ägyptischen Kartoffeln verschont. Für die Krautvernichtung seien keine chemischen Mittel nötig, so Fischer. Es reiche, die Bewässerung abzustellen, dann verdorre das Laub. «Die Kartoffeln kommen wie gewaschen aus dem Wüstenboden.»

Ethisch fragwürdig, ökologische Probleme zu verlagern

Problematisch sei nicht nur der enorm hohe Verbrauch an Grundwasser in der Wüste, sondern auch der Zustand der Nil-Nebenkanäle, so Ruedi Fischer: Das Wasser erinnere an Spritzbrühe und sei milchig-weiss.

«Wenn ich das sehe, finde ich die Importe fragwürdig.» Die Schweiz verlagere ihre Probleme einfach ins Ausland: «Hier wird die Produktion je länger je mehr mit neuen Auflagen zu Pflanzenschutz, Nährstoffen oder neuerdings zu Treibhausgas-Emissionen belegt. Auf der anderen Seite haben wir in Ägypten eine Landwirtschaft gesehen, die zwar professionell produziert, offenbar aber keinen ökologischen Rahmenbedingungen unterliegt.» Die Reise bestätige seinen Eindruck, dass die Schweiz politisch wieder stärker die landwirtschaftliche Produktion ins Zentrum stellen muss. «Ansonsten macht uns das von sehr fragwürdigen Produktionssystemen im Ausland abhängig.»