Kurz & bündig

- Im April 2025 startet im neuen Kleinschlachthaus der Metzgerhuus Stadt und Land AG der Schlachtbetrieb.

- Regionale Metzger und Landwirte sollen durch den Neubau wieder bzw. weiter in der Region Basel schlachten können.

- Bisher gibt es keine klaren Untersuchungen, ob die Grösse eines Schlachtbetriebs Einfluss auf das Tierwohl hat.

Im September 2024 wurden vom Ständerat zwei gleichlautende Motionen zur Förderung regionaler Schlachtkapazitäten abgelehnt. Die Gründe dafür: Das Tierwohl und ein schonender Umgang seien in grossen Schlachtbetrieben besser sichergestellt. Trotzdem gibt es relevante Gründe, wieso regionale Schlachtbetriebe auch in Zukunft bestehen müssen:

- Sicherstellung regionaler Wertschöpfungsketten durch die Direktvermarktung

- Kurze Transportwege

- Regionale und nachhaltige Verarbeitung

- Verarbeitung von Spezialtierarten (z. B. Schottische Hochlandrinder)

- Durchführung von Notschlachtungen

- Annahme von Tieren aus Hoftötungen

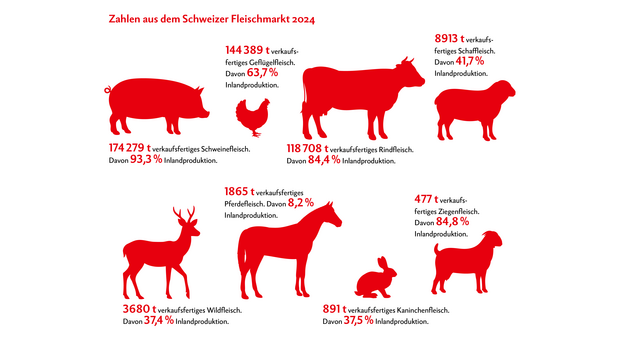

[IMG 2]

Kleinschlachthaus mit grosser Bedeutung

Raffael Jenzer, Projektleiter des Neubaus Metzgerhuus Stadt und Land AG, setzt sich für einen neuen regionalen Schlachtbetrieb im Kanton Baselland ein.

Die Metzgerhuus Stadt und Land AG, welche ab April 2025 in Füllinsdorf BL in Betrieb genommen wird, ist ein Projekt der regionalen Metzgereien Andrist, Henz, Jenzer, Schaad und Zimmermann. Ihr gemeinsames Ziel lautet: Regionale Metzger und Landwirte sollen wieder beziehungsweise weiter in der Region Basel schlachten können. Dabei wird der Fokus auf die Verarbeitung regionaler Tiere und auf kurze Transportwege von maximal 30 Minuten gelegt. Im Kleinschlachthaus sollen wöchentlich 30 Rinder, 30 Kälber, 100 Schweine und 20 Schafe geschlachtet werden.

«Es sind jährlich etwa 300 landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Tiere bei uns schlachten lassen werden. Dabei liefern die einzelnen Betriebe im Schnitt zwischen einem und 50 Tieren, Schweinemäster auch bis zu 600 im Jahr», erklärt Raffael Jenzer.

Diese Zahlen zeigen die unterschiedlichen Strukturen landwirtschaftlicher Betriebe in der Schweiz. So ist das Metzgerhuus auf Betriebe mit unterschiedlichen Bedürfnissen ausgelegt. «Bei uns haben Landwirte weiterhin die Möglichkeit, die Tiere selbst zu liefern und auch einzelne Tiere anzuliefern», sagt Jenzer.

Weiter wird es auch möglich sein, die Tiere durch regionale Viehhändler abholen zu lassen. Ein zentraler Punkt ist laut Jenzer auch, dass im Metzgerhuus die Möglichkeit besteht, Spezialtierarten wie Schottische Hochlandrinder oder Wasserbüffel schlachten zu lassen. Das ist in grösseren Betrieben meist nicht möglich.

[IMG 3]

Auf dem Papier ein Grossbetrieb, aber dennoch unabhängig

In der Schweiz gilt ein Schlachtbetrieb ab jährlich 1500 Schlachtvieheinheiten bereits als Grossbetrieb. Das Metzgerhuus erfüllt mit den vorgesehenen Schlachtkapazitäten diese Anforderung. «Auf dem Papier sind wir auch ein Grossbetrieb», erklärt Raffael Jenzer.

Trotzdem wird sich das Metzgerhuus von einem Schlachtbetrieb, der täglich fast tausend Rinder schlachtet, unterscheiden. «Wir haben ein langsameres Tempo und stehen nicht unter Druck, eine solch hohe Stundenleistung zu erzielen», so Jenzer.

Mit dem Metzgerhuus soll ein unabhängiger und regionaler Schlachtbetrieb entstehen. «Wir möchten die Schlachtung, welche ein sehr sensibles Thema ist, in eigener Hand haben und unabhängig von grösseren Betrieben sein», sagt Jenzer.

Weiter ist es das Ziel, dass Konsumenten Einblick in das Schlachthaus bekommen. Durch verschiedene Events, Führungen im Schlachtbetrieb und die Möglichkeit, von aussen bei der Verarbeitung zuzuschauen, sollen Konsumierende wieder mehr Bezug zu der Thematik erhalten.

«Der Fleischkonsum wir immer stärker als kritisches Thema angesehen. Darum fühlen wir uns verantwortlich, die Schlachtung möglichst perfekt durchzuführen», sagt Jenzer.

Die Wertschöpfung soll in der Region bleiben

Die Direktvermarktung fördert regionale Wertschöpfungsketten. Das Metzgerhuus wird vor allem für Landwirte mit Direktvermarktung eine wichtige Anlaufstelle sein. Der Bau des Metzgerhuus kostet, gemeinsam mit dem Land, rund 11 Millionen Franken. Um regionale Wertschöpfungsketten zu fördern, wird das Metzgerhuus vom Kanton Baselland mit 2,5 Millionen Franken unterstützt. «Dieser Betrag wurde genau im Zusammenhang damit gerechnet, wie hoch die regionale Wertschöpfungskette der Landwirtschaft durch das Metzgerhuus gesteigert wird», erklärt Jenzer.

[IMG 4]

Je grösser der Schlachtbetrieb, desto besser das Tierwohl?

Als Grund für die Ablehnung der beiden Motionen zur Förderung regionaler Schlachtkapazitäten wurde häufig angegeben, dass das Tierwohl in grossen Schlachtbetrieben eher sichergestellt sei. Tierarzt Marco Jäggi, Bereichsleiter Lebensmittelsicherheit des Veterinärdienstes Solothurn, klärt auf.

«Betriebsinspektionen unterschieden sich je nach Grösse des Betriebs relativ stark. Ein Grossschlachtbetrieb muss mehr gesetzliche Vorgaben erfüllen als ein Kleinschlachtbetrieb. In einem grossen Betrieb gibt es mehr Punkte zu kontrollieren, weswegen die Kontrolle auch ausführlicher ist», erklärt Marco Jäggi. Die anlässlich der Schlachtung durchgeführten Kontrollen, das heisst die Schlachttier- und Fleischuntersuchung der einzelnen Tiere, sind hingegen gleich. Jeder Schlachtbetrieb, ob klein oder gross, braucht eine kantonale Bewilligung. Die gesetzlichen Vorgaben für das Erlangen der Bewilligung unterscheiden sich aber für Klein- und Grossschlachtbetriebe. Das Wissen und Können der Mitarbeiter muss jedoch gleich sein: «Ein Mitarbeiter im Kleinschlachtbetrieb muss gleich gut ausgebildet sein wie ein Mitarbeiter im Grossschlachtbetrieb», sagt Jäggi.

Ein Grossschlachtbetrieb hat häufig eine modernere Infrastruktur und teilweise auch mehr finanzielle Möglichkeiten, um das Tierwohl positiv zu beeinflussen. «Ein Grossschlachtbetrieb hat eher die Möglichkeit, etwa in rutschfestere Böden, tierschutzgerechtere Ställe, sicherere Fixieranlagen oder leistungsstärkere Betäubungsgeräte zu investieren», weiss Jäggi. Aus diesen Gründen können Grossschlachtbetriebe bezüglich Tierwohl trotz ihrer Grösse nicht schlechter, sondern sogar besser sein als Kleinschlachtbetriebe.

«Man darf nicht pauschalisieren und annehmen, dass ein Grossschlachtbetrieb bezüglich Tierwohl immer schlechter ist als ein Kleinschlachtbetrieb bzw. dass ein Kleinschlachtbetrieb immer besser ist als ein Grossschlachtbetrieb. Es kommt stark auf die einzelnen Faktoren an. So gibt es gute und schlechte Grossschlachtbetriebe wie auch gute und schlechte Kleinschlachtbetriebe», verdeutlicht Jäggi aus eigener langjähriger Erfahrung in mehreren verschiedenen Kantonen.

Weitere Faktoren, welche das Tierwohl beeinflussen, sind der Transport und das Warten vor der Schlachtung. Regionale Metzgereien stellen durch die kurzen Transportwege meist ein Vorteil in Bezug auf das Tierwohl dar. Auf der anderen Seite werden in regionalen Metzgereien häufig einzelne Tiere angeliefert. «Tiere sind in der Regel gestresster, wenn sie ohne Artgenossen transportiert werden», erklärt Jäggi.

Zudem wird das Warten in fremder Umgebung mit fremden Tieren oft mit Stress für die Tiere verbunden. Marco Jäggi hat aber andere Erfahrungen gemacht. «Bei Rindern und Schweinen beobachten wir häufig, dass sie nach dem Transport durch das Warten im Stall wieder ruhiger werden. Bei Munis ist das hingegen meistens nicht der Fall», erläutert Jäggi.

Tierwohl ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren

«Unter Tierwohl beim Schlachten werden alle Massnahmen definiert, welche ergriffen werden können, damit die Anpassungsfähigkeit der Tiere nicht überfordert wird», definiert Marco Jäggi den Begriff. Wichtige Faktoren, um das Tierwohl sicherzustellen, sind die Infrastruktur des Schlachtbetriebes und die Ausbildung der MitarbeiterInnen. Daneben sind auch die einzelnen Geräte sowie der Ablauf und die Organisation entscheidend. Neben dem Tierwohl beim Schlachten selbst spielen aber auch die bisherige Haltungsform, das Alter und die Rasse des Tieres eine grosse Rolle. «Es ist ein grosser Unterschied, ob ich beispielsweise eine zehnjährige Braunvieh-Milchkuh vor mir habe, welche sich den Umgang mit Menschen gewohnt ist, oder ein Schottisches Hochlandrind, welches bisher kaum direkten Kontakt mit Menschen hatte», erklärt Jäggi.

Grundsätzlich kann also nicht gesagt werden, dass einzelne Faktoren wie zum Beispiel der Mitarbeiter oder die Infrastruktur relevanter sind als andere Faktoren, um das Tierwohl sicherzustellen. «Es ist immer ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, welche im Einzelfall wiederum unterschiedlich stark gewichtet werden, die das Tierwohl gewährleisten», verdeutlicht Jäggi.

Stress bei der Schlachtung kann gemessen werden

Stress bei der Schlachtung kann durch die Messung der stressanzeigenden Parameter Cortisol, Lactat und Glucose im Stichblut aufgezeigt werden. Eine Studie des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) hat aufgezeigt, dass diese Parameter bei Tieren, welche im Schlachtbetrieb geschlachtet wurden, signifikant höher waren als bei Tieren, welche auf dem Hof geschlachtet wurden.

Ob Tiere in einem kleinen oder grossen Schlachtbetrieb gestresster sind, wurde bis jetzt nicht untersucht. Somit gibt es auch aus den bisherigen Forschungsarbeiten keine klaren Resultate, ob die Grösse eines Schlachtbetriebes Einfluss auf das Tierwohl hat.

[IMG 5]

Viele Herausforderungen in der Fleischbranche

Der Fachkräftemangel, eine anspruchsvollere Buchhaltung und steigende Verantwortung sind Herausforderungen in der Fleischbranche. «Momentan schliessen jährlich gut fünf Metzgermeister schweizweit ab. Wenn damit gerechnet wird, dass jede Metzgerei in der Schweiz etwa alle 30 Jahre einen neuen Chef braucht, so reicht das nur für eine Nachfolgelösung von etwa 150 statt von momentan rund 1000 Metzgereien», verdeutlicht Raffael Jenzer.

Zusammenschluss ist ein System mit Zukunft

Das Metzgerhuus Stadt und Land hat eine nachhaltige und innovative Lösung gefunden, um mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen. Um auch in Zukunft regionale Schlachtkapazitäten zu erhalten und zu fördern, bietet der Zusammenschluss mehrerer Metzgereien ein sinnvolles Konzept. Dies bestätigt auch Tierarzt Marco Jäggi. «Wie in anderen Bereichen findet auch im Bereich der Metzgereien ein Strukturwandel statt. Aus diesem Grund kann es für gewisse Kleinbetriebe sinnvoll sein, sich mit anderen zusammenzuschliessen.»

Auch für die Sicherstellung des Tierwohls können neue regionale Projekte eine Chance darstellen. «Das Thema Tierwohl ist uns sehr wichtig. Bei der Planung unseres Schlachtbetriebs hat uns der Schweizer Tierschutz unterstützt, damit das Tierwohl bei der Schlachtung sichergestellt werden kann», bestätigt Raffael Jenzer.

[IMG 6]

Wie transportiere ich meine Tiere konform?

Tiere, welche in einem regionalen Schlachthof geschlachtet werden, werden in der Regel durch den Landwirt selbst oder durch kleinere Viehhändler transportiert. Im Kapitel 7 der eidgenössischen Tierschutzverordnung (TSchV) werden Vorschriften zum Tiertransport festgehalten. Diese Informationen gelten für alle Transporte. [IMG 7]

Anforderungen an Transportmittel

- Die Rampen zum Ein- und Ausladen der Tiere müssen gleitsicher sein.

- Der Boden des Transportfahrzeugs muss eingestreut sein.

- Trennwände verhindern Auseinandersetzungen zwischen den Tieren und tragen zur Vermeidung von Stürzen während der Fahrt bei.

- Am Heck von für den Transport verwendeten Fahrzeugen und Anhängern für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen muss ein Abschlussgitter angebracht sein.

- Für die jeweiligen Tierarten gibt es einen Mindestraumbedarf (Anhang 4 TSchV).

- An gewerbsmässig für den Tiertransport verwendeten Fahrzeugen muss vorne und hinten die Aufschrift «Lebende Tiere» oder eine Angabe mit gleicher Bedeutung gut sichtbar angebracht sein.

Transportfähigkeit der Schlachttiere

Der Transport von kranken oder verletzten Tieren zur Behandlung oder Schlachtung darf nur so weit wie nötig und unter besonderen Vorsichtsmassnahmen erfolgen. In besonders schweren Fällen dürfen Tiere gar nicht transportiert werden.

Für den Transport von kranken und verletzten Schlachttieren hat das BLV zusammen mit der VSKT im November 2024 einen aktualisierten Leitfaden publiziert.

Maximal zulässige Transportdauer

- In der Schweiz beträgt die maximal zugelassene Dauer für einen Tiertransport 8 Stunden.

- Die Fahrzeit ab dem Verladeplatz darf höchstens 6 Stunden betragen, da neben der reinen Fahrzeit auch Fahrunterbrüche berücksichtigt werden müssen.

- Die Zeitmessung startet beim Einladen auf dem Herkunftsbetrieb und endet beim Ausladen am Zielort.

Ausbildung des Transportpersonals

In Viehhandels- und Transportunternehmen müssen FahrerInnen, TierbetreuerInnen und eine weitere Person in leitender Funktion eine fachspezifische Ausbildung besitzen. Die folgenden Organisationen sind für die Ausbildung des Viehhandels- und Transportpersonals im Bereich Nutztiere anerkannt:

- Schweizerischer Nutzfahrzeugverband (Astag), Bern, www.astag.ch

- Schweizerischer Viehhändlerverband (SVV), Chur, www.viehhandel-schweiz.ch

Quellen: Tierschutzverordnung (Stand am 1. Februar 2024), BLV