Kurz & bündig

- Die Zahl der Bäuerinnen mit Fachausweis hat stark zugenommen.

- Die Ausbildung vermittelt praxisnahes Wissen und eröffnet vielfältige Rollen auf dem Betrieb.Management, Nachhaltigkeit und unternehmerische Kompetenzen stehen im Zentrum.

Das Interesse an der Bäuerinnenausbildung ist gross: 2014 waren es 90 Personen, die den Fachausweis absolviert haben, 2024 stieg die Zahl auf 267. Die Zahl der Landwirtinnen mit Betriebsleitungsschule und jene der Bäuerinnen mit Fachausweis sind inzwischen fast gleich hoch.

Das freut Sandra Schmid Koch. Sie ist diplomierte Bäuerin (HFP), hat also den Abschluss, der die gleichen Anforderungen stellt wie die Meisterprüfung der LandwirtInnen. Als Präsidentin der Prüfungsleitung Bäuerin Deutsch im Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband kennt sie die Bildungswege der Bäuerinnen bestens.

[IMG 2]

Dass die Ausbildung beliebt ist, führt sie auf mehrere Faktoren zurück:

- Die Modulinhalte entsprechen den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen.

- Sie ergänzen die Ausbildungen der anderen Personen auf dem Betrieb sinnvoll.

- Die Praxiszeit von zwei Jahren kann auf dem eigenen Hof oder allenfalls nebst einer Tätigkeit ausserhalb des Betriebs gesammelt werden.

Drei Viertel der Absolventinnen hätten auch nach der Ausbildung eine Rolle im Betrieb inne, schätzt Sandra Schmid Koch.

Sie sagt, dass sich die Teilnehmerinnen grob in drei Kategorien einteilen lassen:

- Rund die Hälfte der Teilnehmerinnen sind Partnerinnen von Betriebsleitern. Diese Frauen wollen sich Fachwissen aneignen, für eigene Betriebszweige direktzahlungsberechtigt sein und für den Fall eines Unfalls oder Todes des Partners abgesichert sein.

- Töchter, die den Weg als Bäuerin FA als Einstieg in die Landwirtschaft wählen. Davon wird ein Teil den Betrieb von den Eltern übernehmen.

- Angestellte, Bekannte oder Verwandte der Betriebsleitung: Sie eignen sich Fachwissen an.

Wie die künftige Rolle aussieht, bestimmt die Ausbildung mit

Sandra Schmid Koch rät Frauen, die zwischen der Ausbildung zur Landwirtin und jener zur Bäuerin schwanken, sich zu überlegen, wie der Betrieb aussieht, auf dem sie arbeiten oder den sie übernehmen wird, beziehungsweise, was ihre Rolle auf diesem Betrieb sein wird. Ist er eher gross und auf Milch- oder Fleischproduktion oder Ackerbau ausgerichtet und die Bäuerin arbeitet klar in der Produktionstechnik, bietet die Landwirtinnenausbildung viel Fachwissen.

Für einen kleinstrukturierten Betrieb, zum Beispiel mit einem Hühnermobil mit Eierproduktion für die Direktvermarktung oder einem grossen Garten mit Produkteverarbeitung kann die Bäuerinnenausbildung besser passen.

Wer sich für die Fachkompetenz der jeweils anderen Ausbildung interessiert, hat die Möglichkeit, einzelne Module zu besuchen. «Das wird leider zu selten genutzt», sagt Schmid Koch. Schade, aber nachvollziehbar findet sie auch die tiefe Zahl der Frauen, die die höhere Berufsprüfung abschliessen. Jährlich sind es schweizweit zwei bis vier Personen. «Die Ausbildung ist eine Herausforderung, gerade mit Familie, wenn die Betriebsübernahme läuft oder der Partner auch in einer höheren Berufsbildung steckt.»

«Jede gut ausgebildete Bäuerin ist ein Gewinn für die Landwirtschaft.»

Sandra Schmid Koch, Bäuerin HFP

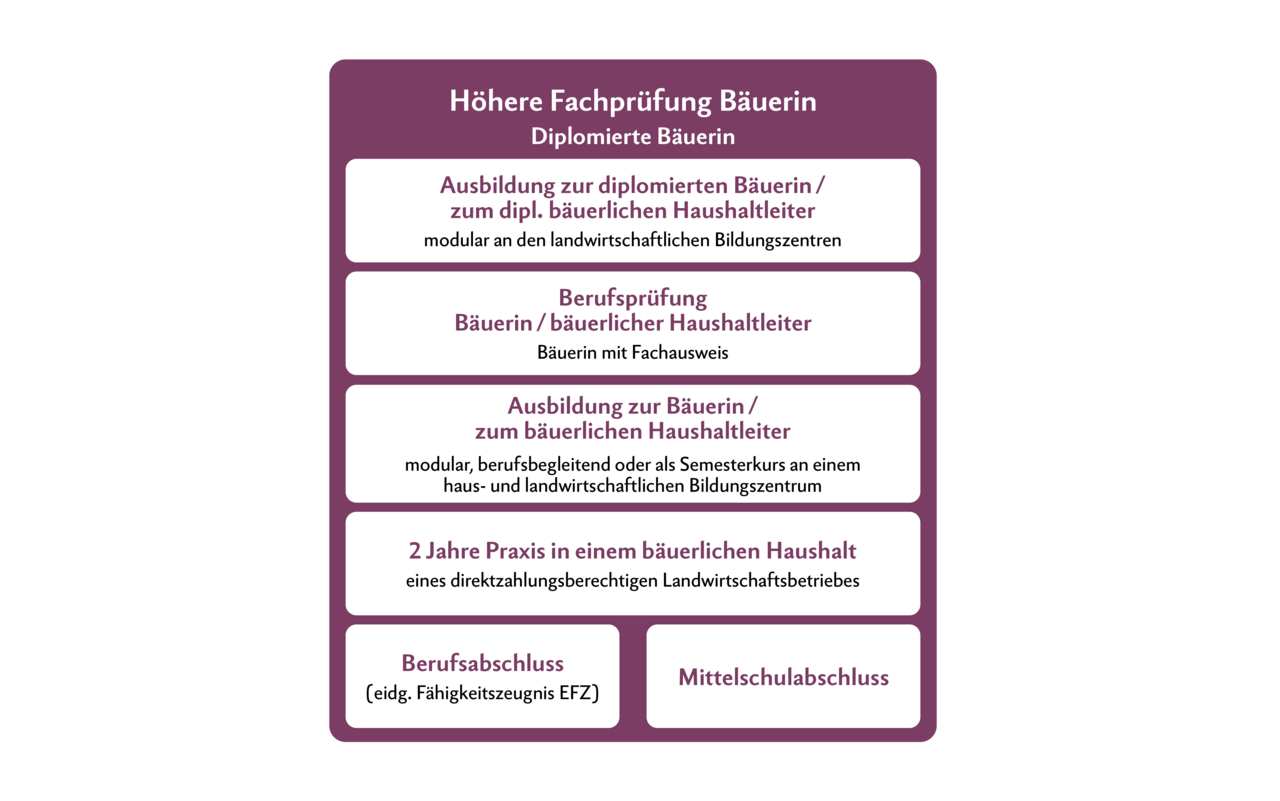

Die Diplomausbildung ist anspruchsvoll und beinhaltet Management- und unternehmerische Module, die auf den produktionstechnischen Modulen der Betriebsleiterschule aufbauen. Während der Bäuerinnenausbildung gehören zwar landwirtschaftliches Recht, Buchhaltung und Betriebslehre zu den Pflichtmodulen. Für den Einstieg in die Ausbildung der höheren Fachprüfung sind aber Module aus dem Betriebsleiterkurs Pflicht, um einen guten Übergang in die Ausbildung zur höheren Fachprüfung zu gewährleisten.

Die Inhalte der Ausbildung der Bäuerin mit Fachausweis sollten ernst genommen werden und nicht, wie es immer noch passiere, belächelt werden: Das betont Sandra Schmid Koch und das zeigt auch die Umfrage, die als Vorbereitung auf die Revision der höheren Bildung gemacht wurde. «Die Hauswirtschaftsmodule wurden von einer grossen Mehrheit als wichtig bewertet», sagt sie.

«Hauswirtschaft ist ein Bereich, den es auf jedem Betrieb gibt», sagt Schmid Koch. Er sei von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich gross: Sie koche zum Beispiel täglich für 10 bis 15 Erwachsene. Da ist eine entsprechende Ausbildung mehr als nur hilfreich. In den letzten Jahren wurden zugunsten der betriebswirtschaftlichen Fächer Lektionen aus dem Modul Reinigungstechnik und Textilpflege verschoben.

Worauf Sandra Schmid Koch ebenfalls hinweist: Die Bildung Bäuerin übe seit Langem über alle Module hinweg das Prinzip der Nachhaltigkeit aus, und zwar im Sinne von ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit.

Management-Module vertiefen das Wissen um Zusammenhänge

Zu sozialer Nachhaltigkeit gehört auch, dass sich die angehenden Bäuerinnen im Modul «Familie und Gesellschaft» mit ihrer Rolle auf dem Betrieb auseinandersetzen und lernen, die Arbeit zu strukturieren. Das findet Schmid Koch wichtig. Denn im jährlichen Austausch, den sie mit den Absolventinnen der HFP pflegt, komme oft zur Sprache, dass die Frauen einen starken unternehmerischen Part hätten, während die Männer eher in der Produktionstechnik arbeiten.

Deshalb fände sie es wertvoll, wenn diese Frauen HFP-Module im Management-Bereich belegen würden: «Diese vertiefen das Wissen rund um Buchhaltung, Steuern und Versicherungen, sie zeigen auch vertieft die Zusammenhänge des Gesamtbetriebes auf.»

Bäuerinnen bringen Berufspraxis und Fachwissen mit

Die Revision der höheren Berufsbildung steht noch am Anfang. Ziel sei, gut ausgebildete Betriebsleiterpaare zu haben, weiss Sandra Schmid Koch. Das bringe aber noch einige Knacknüsse mit. Eine davon ist, dass die Bäuerinnen zu einem grossen Teil Quereinsteigerinnen sind, die durch Heirat ins Berufsfeld Landwirtschaft einsteigen. Schmid Koch weist darauf hin, dass auch die Bäuerinnen mindestens zwei Jahre Berufspraxis so-wie eine bestandene, niveaugerechte Schlussprüfung mitbringen: «Da wünsche ich mir von der Landwirtschaft etwas Offenheit, denn jede ausgebildete Bäuerin ist für die gesamte Landwirtschaft ein Gewinn.»

Schmid Koch ist auf einem Betrieb mit Spezialkulturen aufgewachsen. Das Unternehmertum ist ihr vertraut. Wohl mit ein Grund, dass für sie von Anfang an klar war, dass sie nicht «nur» den Fachausweis, sondern die höhere Fachprüfung machen wollte. «Die Ausbildung hat mich gefordert», erinnert sie sich. Sie habe sich viel Fachkompetenz aneignen können und Zusammenhänge begriffen. «Ich bekam Werkzeuge in die Hand, die ich auf dem Betrieb einsetzen kann.»

Betriebsspiegel Familie Koch

Sandra Schmid Koch und Peter Koch, Uezwil AG

LN: 14 ha

Kulturen: Weizen, Raps, Mais, Futterbau

Tierbestand: Pouletmasthalle für Mistkratzerli (rund 12 Umtriebe à 9000 bis 10 000 Tiere), Rinderaufzucht (12 bis 15 Tiere), diverse Kleintiere für die Kinderkrippe

Weitere Betriebszweige: Kinderkrippe (GmbH, geführt von Sandra Schmid Koch)

Arbeitskräfte: Peter Koch, Sandra Schmid Koch, Eltern von Peter Koch für kleinere Arbeiten