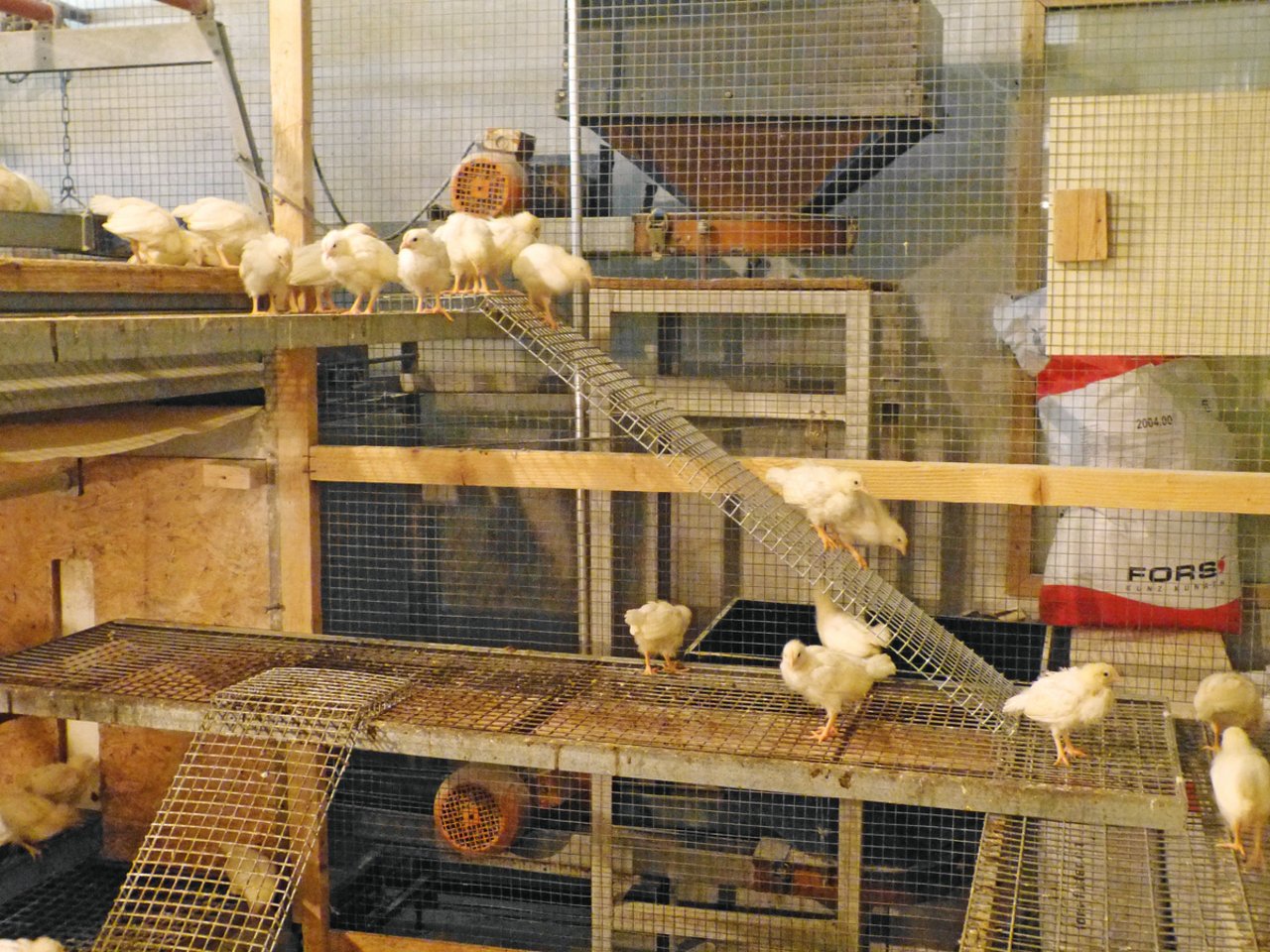

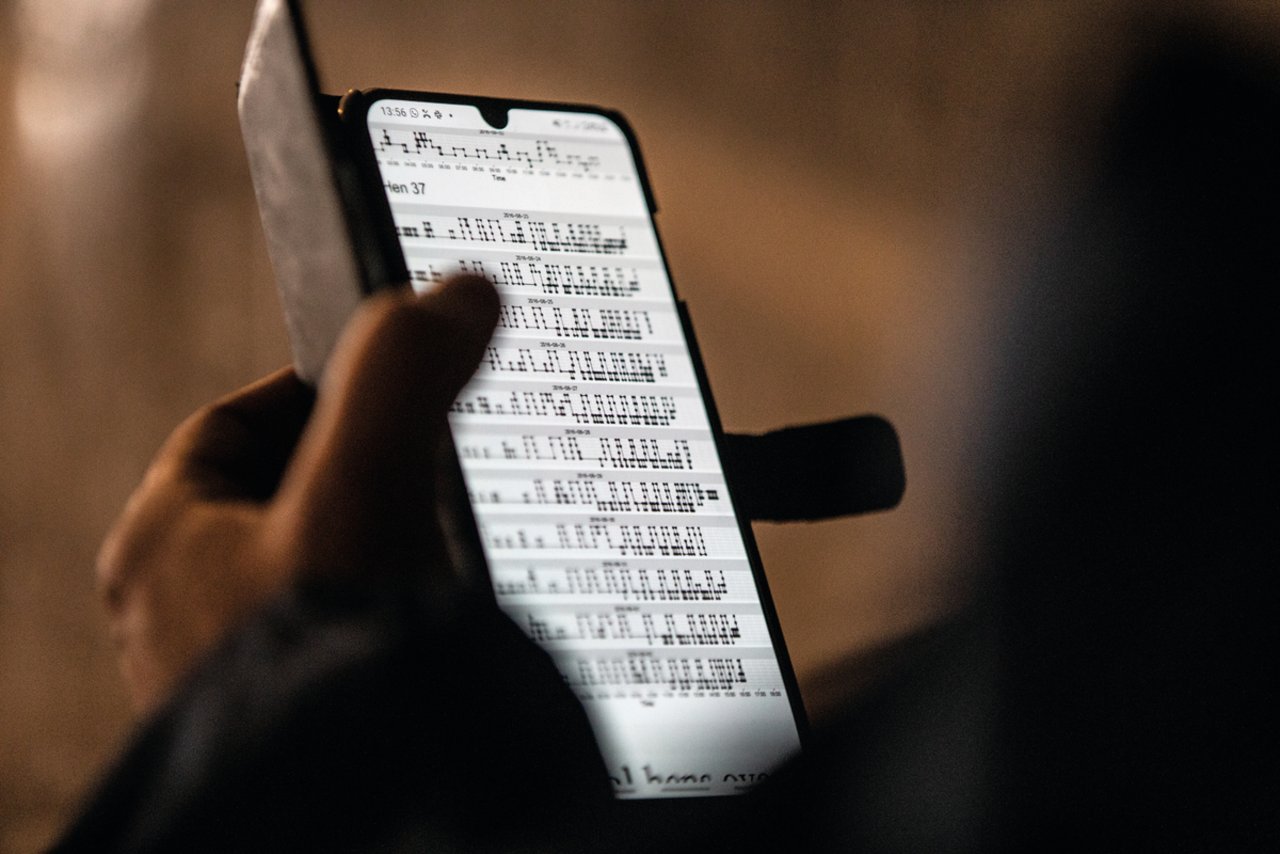

Kurz & bündig Legehennen sind wegen ihrer hohen Ei-Produktion anfällig auf Brustbeinfrakturen. Rampen im Stall helfen gegen Abstürze und Knochenbrüche. Zu diesem Schluss sind Forschende am Zentrum für tiergerechte Haltung von Geflügel und Kaninchen ZTHZ in Zollikofen gekommen. Mit spezieller Frühförderung lernten sie bereits Küken, die Rampen zu benutzen. Auf den ersten Blick ist der Stall am Aviforum in…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.