Kurz & bündig

- Mastplätze hat es Ende 2019 zu viele, weil die Jager-Produktion zurückgefahren wurde.

- Deshalb ist der Selbstversorgungsgrad Ende 2019 auf 92 Prozent (vorher 96 Prozent).

- Dieser Unterschied mache 200 Mio Franken aus, welche man nicht in den Sand setze.

- Deshalb sei ein tiefer Selbstversorgungsgrat besser, so verdienen alle mehr.

Die Prognosen für das Jahr 2019 waren alles andere als rosig: Eineinhalb Jahre ist es her, dass Vollspaltenböden einem Zweiflächen-System weichen mussten. Es hiess, viele Landwirte würden die Schweine-Mast aufgeben. Die Prognose: tiefere Nachfrage nach Jagern.

Gleichzeitig gab es in der Jager-Produktion aber keine Änderungen. Man befürchtete ein gleichbleibendes Angebot an Jagern bei viel tieferer Nachfrage. Die Prognose: Die Jager-Preise fallen in den Keller.

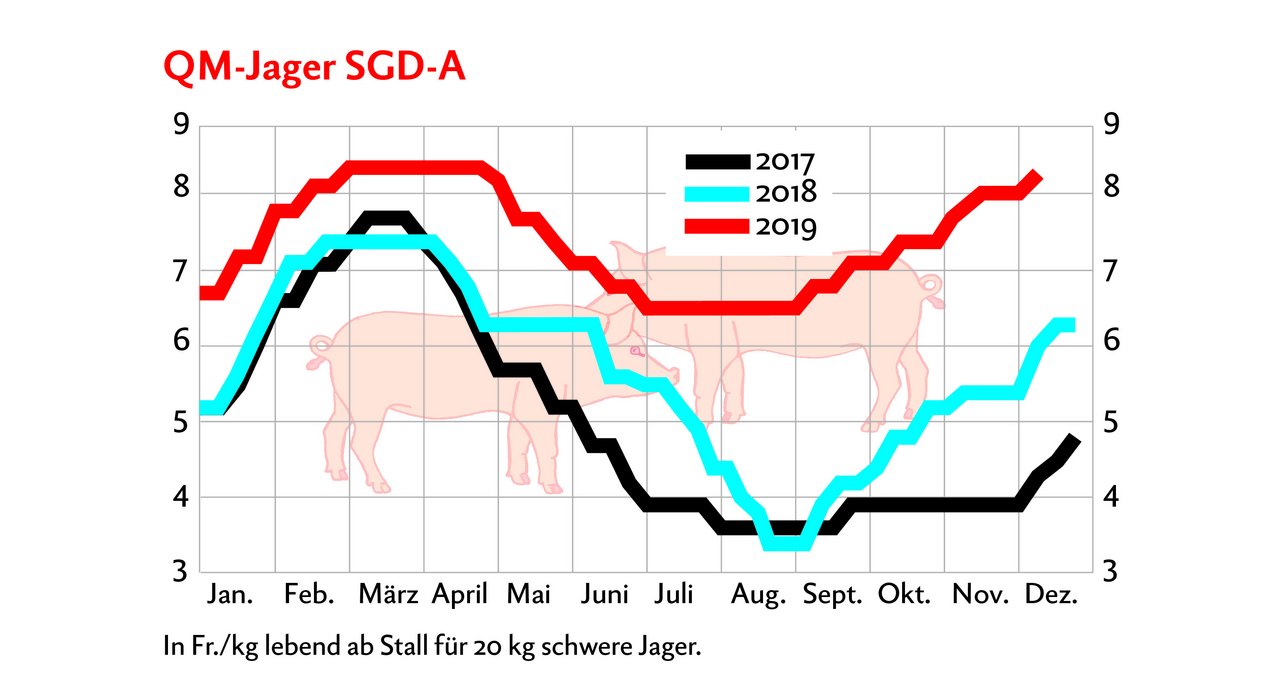

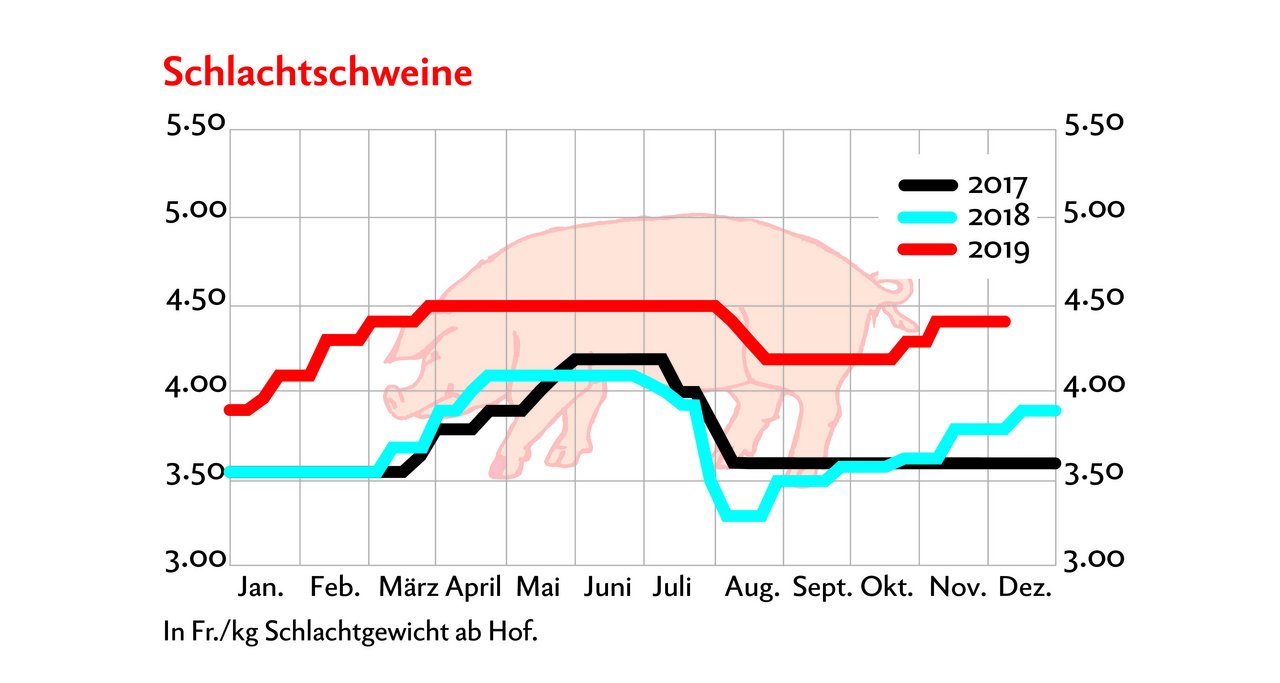

Was im Jahr 2019 effektiv passiert ist: Die Jager-Preise waren hoch wie noch nie. Auch die Schlachtschwein-Preise sind sehr hoch. Was ist passiert? Meinrad Pfister, Zentralpräsident von Suisseporcs steht Rede und Antwort.

Herr Pfister, haben Sie sich verkalkuliert?

Meinrad Pfister: Damit wir nicht zu einem Blindflug ansetzten, baten wir den Handel um eine Einschätzung. Sie kamen auf eine Zahl von rund 60 000 Mastplätzen, welche verschwinden würden. Das Produktionsniveau war zu dieser Zeit sehr hoch. Wir hatten einen Eigenversorgungsgrad von hohen 96 Prozent!

Dann fingen wir an zu rechnen. Was würde es heissen, wenn so viele Jager keinen Mastplatz finden? Wenn die Jager-Produktion zurückgeht, hilft das dem Markt, es profitieren alle. Deshalb haben wir zu Massnahmen aufgerufen, um die Jager-Produktion zu senken. Wir können nichts verordnen, wir können nur aufrufen. Was nachher genau umgesetzt wird, können wir nicht beeinflussen.

Jetzt im Nachhinein ist es so, dass die Aufrufe weitgehen befolgt wurden. Es gab beispielsweise Züchter, die anfingen, ihre Jager selber auszumästen. Wieder andere hörten auf. Aber Tatsache ist, dass die Jager-Produktion zurückgefahren wurde.

Also haben Sie bewusst schwarz-gemalt, um die Jagerproduzenten dazu zu bringen, ihre Produktion runterzufahren?

Für mich ist es eine Punktlandung. Heute sind wir bei einem Selbstversorgungsgrad von 92 Prozent. Und das ist der Idealfall. Wenn die Produktion nicht zurückgegangen wäre, hätten wir jetzt ein grosses Problem.

Der Schweinefleisch-Konsum geht zurück und wird auch weiterhin zurückgehen. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Deshalb ist es wichtig, die Produktion weiterhin anzupassen. Das ist ein Dauerprozess. Und das geht weiter bis zu tierschutzrelevanten Problemen, weil die Jager in den Ställen überschwer werden.

Deshalb wehre ich mich, wenn man anfängt zu dramatisieren, wir hätten schwarzgemalt und die Produktion zu stark gesenkt. Das Gegenteil ist der Fall: Die Situation heute ist das Beste, was uns passieren konnte. Die Betriebe, welche jetzt noch produzieren, verdienen gutes Geld. Alles andere nützt uns nichts.

Warum ist ein Selbstversorgungsgrad von 92 Prozent besser als 96 Prozent?

Aus der Vergangenheit wissen wir genau, dass die Preise massiv unter Druck geraten, wenn wir einen Selbstversorgungsgrad von 94 Prozent und mehr erreichen. Unter 94 Prozent haben wir sofort bessere Preise.

Ein paar wenige tausend Schweine machen diesen Unterschied im Selbstversorgungsgrad aus. Aber das entspricht 200 Millionen Franken, die wir bei einem zu hohen Selbstversorgungsgrad jährlich in den Sand setzen.

Das ist wahnsinnig viel bei einem jährlichen Umsatz von einer Milliarde Franken bei den Mastschweinen. Wir kümmern uns um unsere Produzenten. Und am besten geht es ihnen, wenn es ein paar Sauen zu wenig hat.

Wieso sind die Jagerpreise aktuell so hoch?

Wir stellen im Moment fest – und das zeigt auch die Marktsituation –, dass es zu viele Mastplätze gibt. Die Jager-Produktion wurde zwar gesenkt, Mastplätze hat es aber zu viele. Wahrscheinlich haben viele Betriebe Zuchtplätze zugunsten von Mastplätzen aufgegeben. Und jetzt haben wir ein Missverhältnis. Und deshalb sind die Jager-Preise so hoch.

Wenn wir genug Jager hätten, um die Mastställe zu füllen, dann hätten wir eine ganz andere Preissituation. Dann wären wir wieder bei diesen 96 Prozent Selbstversorgungsgrad.

Werden Sie als Verband wegen der freien Mastplätze aktiv?

Das ist die eigene, freie, unternehmerische Entscheidung jedes Landwirts. Grundsätzlich können wir nicht Einfluss nehmen auf das Geschehen. Und es ist auch nicht das gleich grosse Problem, wie wenn wir zu viele Zuchtplätze hätten.

Welche anderen Faktoren beeinflussen die guten Preise?

Keine – es ist so, wie ich es beschrieben habe. In der Schweiz ist das eindrücklich. Wir haben einen geschlossenen Markt. Wir haben keinen Tierverkehr über die Grenzen – es kommt kein Ferkel rein, es geht keines raus. Deshalb ist es einzig Angebot und Nachfrage, welche die Preise bestimmen.

Welchen Einfluss hat die im Ausland grassierende ASP auf den Schweizer Schweinemarkt?

Bis jetzt noch keine. Man hat es im Hinterkopf, was passieren würde, wenn es in der Schweiz losginge. Die Frage ist nicht, ob die ASP in die Schweiz kommt, sondern wann sie kommt. Bei uns ist das Risiko relativ gross, vor allem durch den Menschen. Durch Fernfahrer und auch durch Angestellte aus dem Osten. Wenn jemand infiziertes Fleisch mitnimmt und das in Kontakt mit Schweinen kommt, reicht das bereits.

Was würde ein Ausbruch der ASP für den Schweinemarkt bedeuten?

Man kennt es vom BSE her. Als Erstes bricht der Markt zusammen, weil die Konsumenten verunsichert sind und als Folge der Absatz nicht mehr da ist. Danach ist es eine Frage der Zeit, bis sich der Markt wieder erholt. Eine Alternative haben wir nicht. Unser Preisniveau macht einen Schweinefleisch-Export unmöglich. Der Markt würde komplett versagen.

War das Vollspaltenverbot rückwirkend der richtige Schritt für die Branche?

Da muss man weit zurückschauen. Die Tierschutzanpassung war im Jahr 2008. Danach gab es eine zehnjährige Übergangsfrist. Meine persönliche Meinung dazu ist: Ja, es war der richtige Schritt. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Ausland. Und wir brauchen einige solcher Punkte, um uns genügend differenzieren zu können.

Wenn der Zeitpunkt erreicht ist, an welchem wir keine Differenzierung zum Ausland mehr haben, dann können wir den massiv höheren Fleischpreis gegenüber dem Konsumenten kaum mehr rechtfertigen.

Also ist das Image von Schweizer Schweinefleisch gestiegen?

Ja, es ist gestiegen. Und es ist die Antwort auf den Vorwurf, dass Schweizer Schweinefleisch so viel teurer ist. Wir haben massiv bessere Bedingungen bezüglich Tierwohl – und dieser Unterschied kostet etwas.

Alle Interviews für «die grüne» werden zunächst im Wortlaut transkribiert und danach – in Absprache mit den Gesprächspartnern – zur besseren Verständlichkeit bearbeitet und wenn notwendig gekürzt.

Suisseporcs

Die Suisseporcs ist der Schweizerische Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband. Seine Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung aller Schweinehalter gegen-über Markt, Organisationen, Behörden, Politik und Konsumenten. Der Produzentenverband der Schweinehalter ist regional in fünf Sektionen aufgeteilt. Der Sitz des Verbandes ist in Sempach LU.

Gefällt Ihnen, was Sie lesen?

Warum nicht mal drei Monate «schnuppern»? Für nur CHF 20.– erhalten Sie drei Print-Ausgaben plus Online-Zugriff