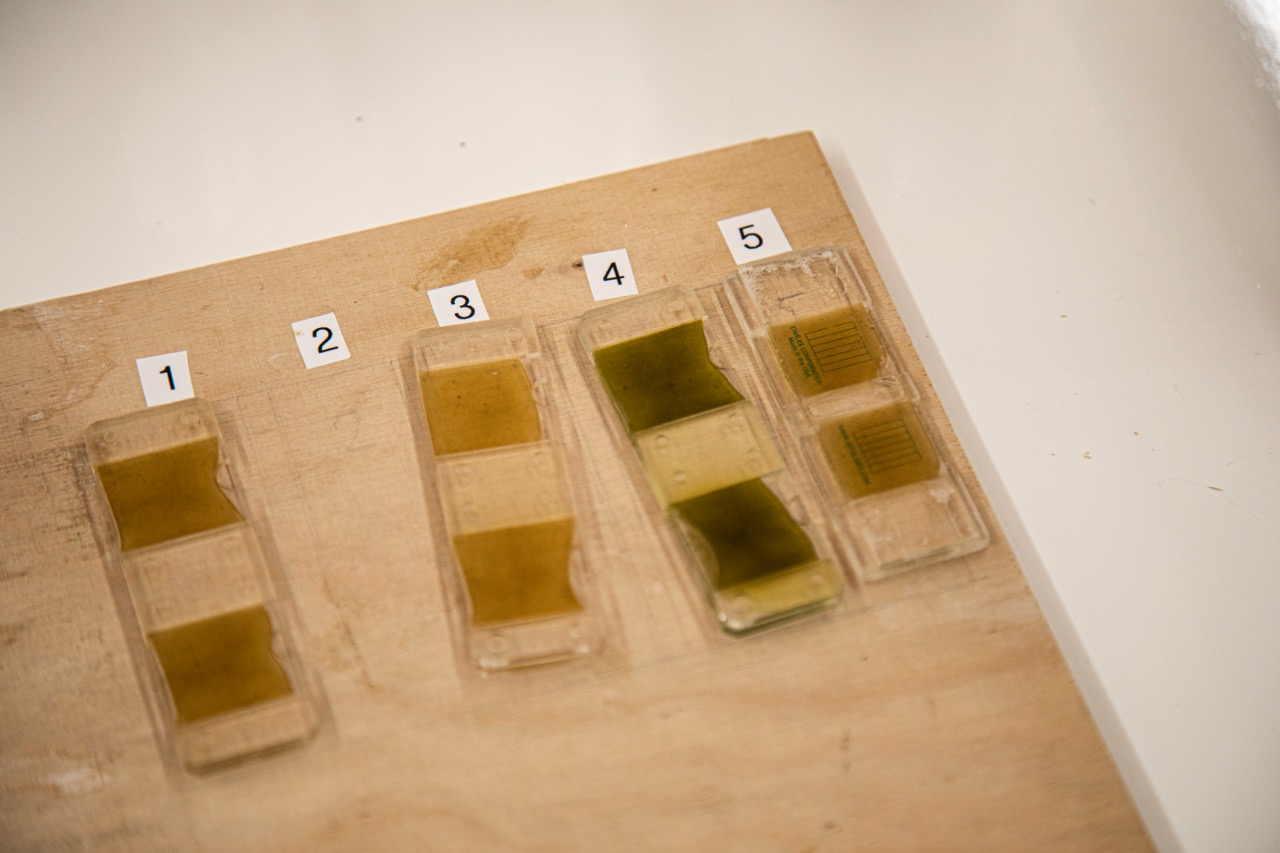

Kurz & bündig - Wer die Pferdeäpfel von der Weide absammelt, dessen Pferde haben tendenziell einen geringeren Verwurmungs-Grad. - Nur 10 bis 20 Prozent der Pferde sprechen auf ein gutes Weide-Management an. - Es gibt Pferde, die muss man nie entwurmen. Und es gibt Pferde, die stecken sich immer an und müssen immer entwurmt werden. - Anderhubs lassen die Pferdeäpfel auf der Weide liegen, striegeln diese aber bei…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 8 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.