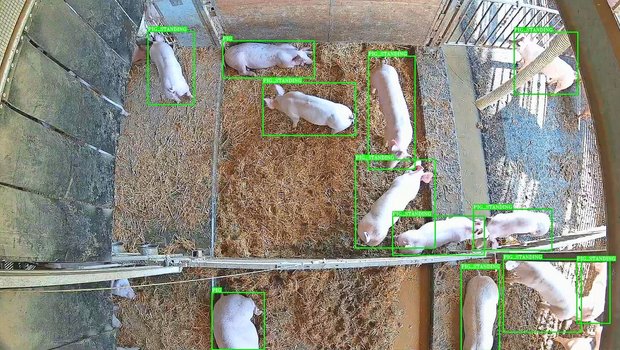

Kurz & bündig - Benno Fleischli füttert seine Mastschweine in drei Phasen. - Er kauft zwei Futter zu, ein Vormast- und ein Ausmastfutter. Für die Mittelmast-Phase mischt er die beiden Futter zu einer dritten Rezeptur. - Frühere Investitionen in die Infrastruktur ermöglichten eine relativ einfache Umstellung der Fütterung: Gelagert ist das Futter in vier Silos, verteilt wird es flüssig über eine Ringleitung. Ein…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.