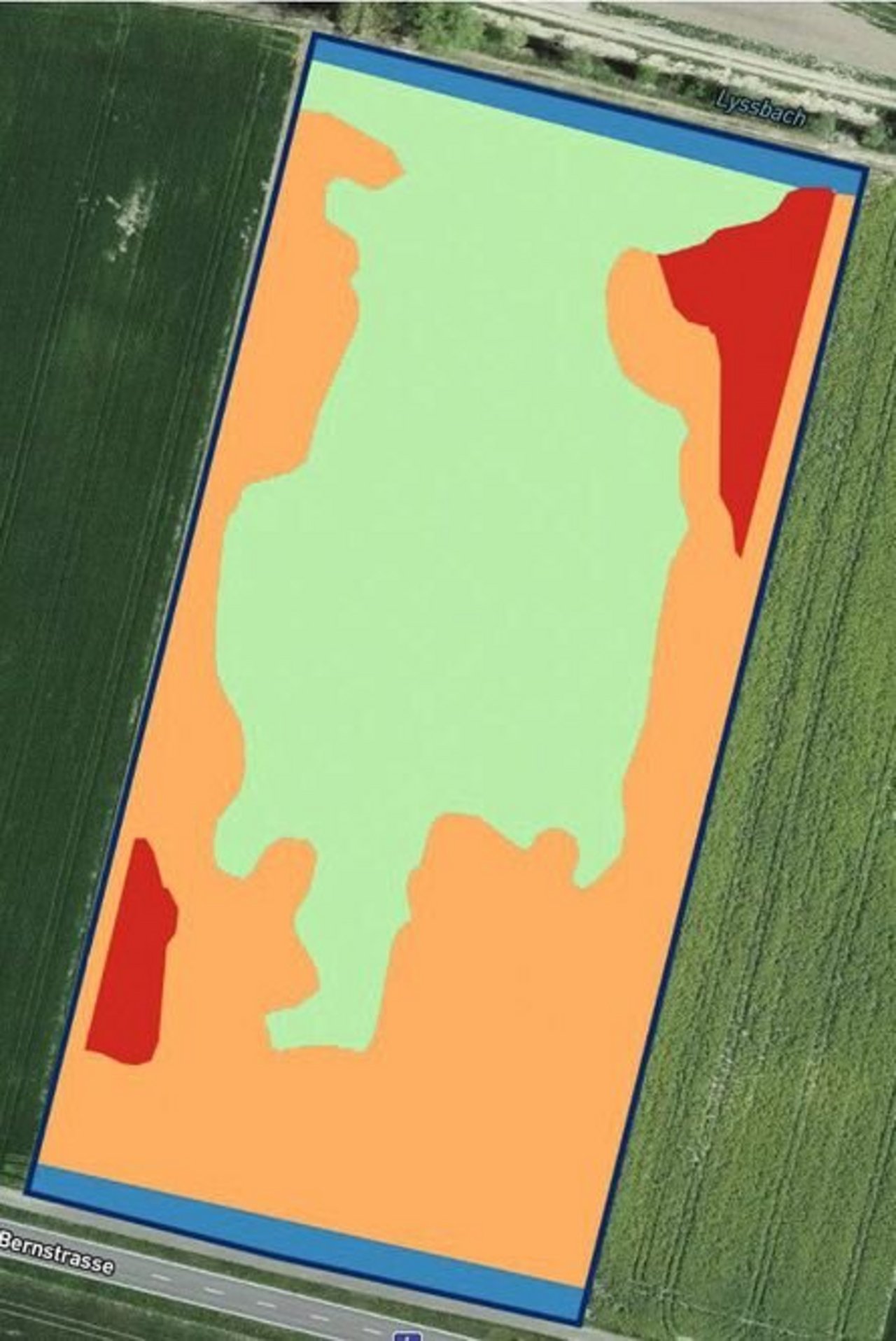

Kurz & bündig - Am Landag-Feldtag 2023 wurde mit einer Ausbringkarte gesät. - Ertragsmessungen der Vorjahre und Satellitendaten mit dem Vegetationsindex zweier Jahre bildeten die Basis. - Bei Düngergaben bringen Ausbringkarten am meisten Nutzen. Das Lohnunternehmen Landag AG aus Wiler bei Seedorf BE ist bekannt für seine technischen Entwicklungen der Direktsaattechnik. Vater Hanspeter und Sohn Raphael Lauper bauen…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 4 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.