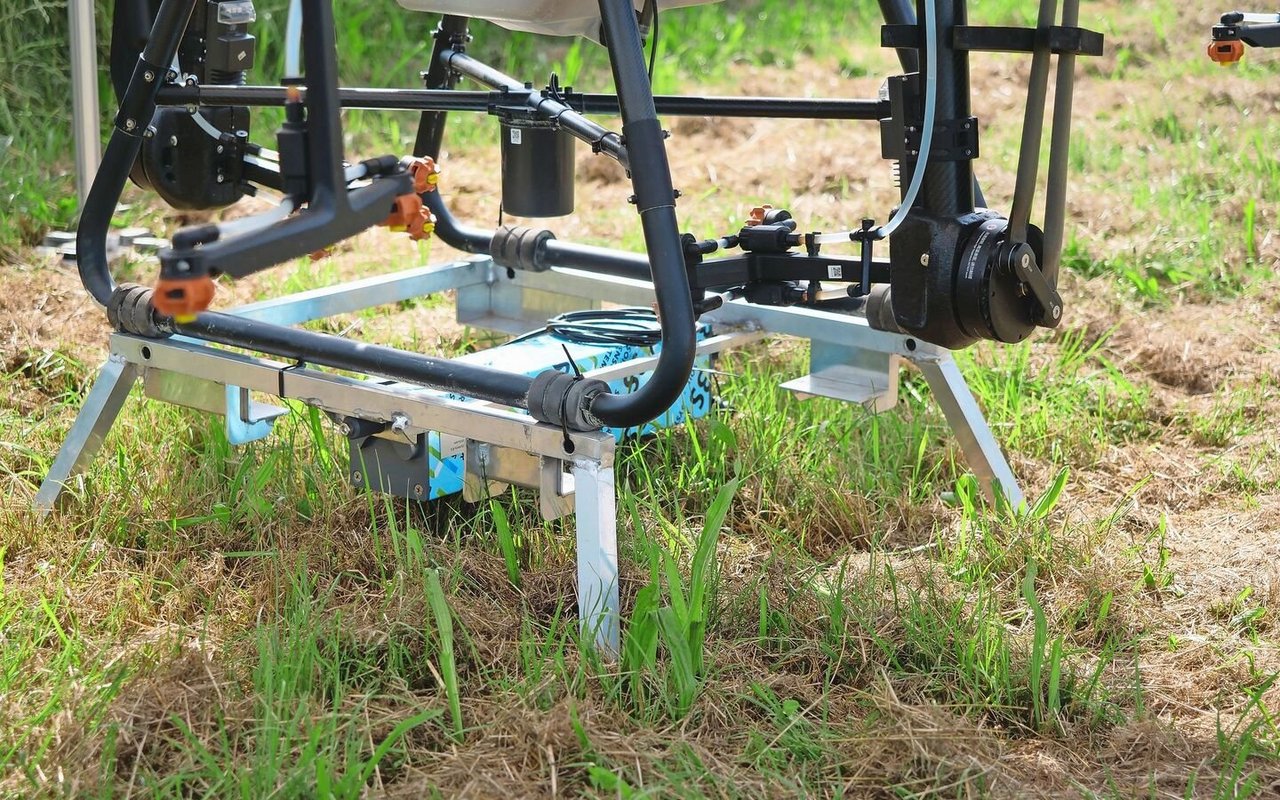

Kurz & bündigTerra Scan misst Bodeneigenschaften direkt bis 60 cm Tiefe und zeigt die Nährstoffverteilung.Messungen ermöglichen ressourcenschonende und gezielte teilflächenspezifische Düngung.Ab Herbst 2025 verfügbar, erfordert Drohnenflüge, Referenzbodenproben und smarte Düngegeräte. Einfach mit der Drohne über das Feld fliegen, einige Referenzproben entnehmen – und schon erhält man eine detaillierte Karte der…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.