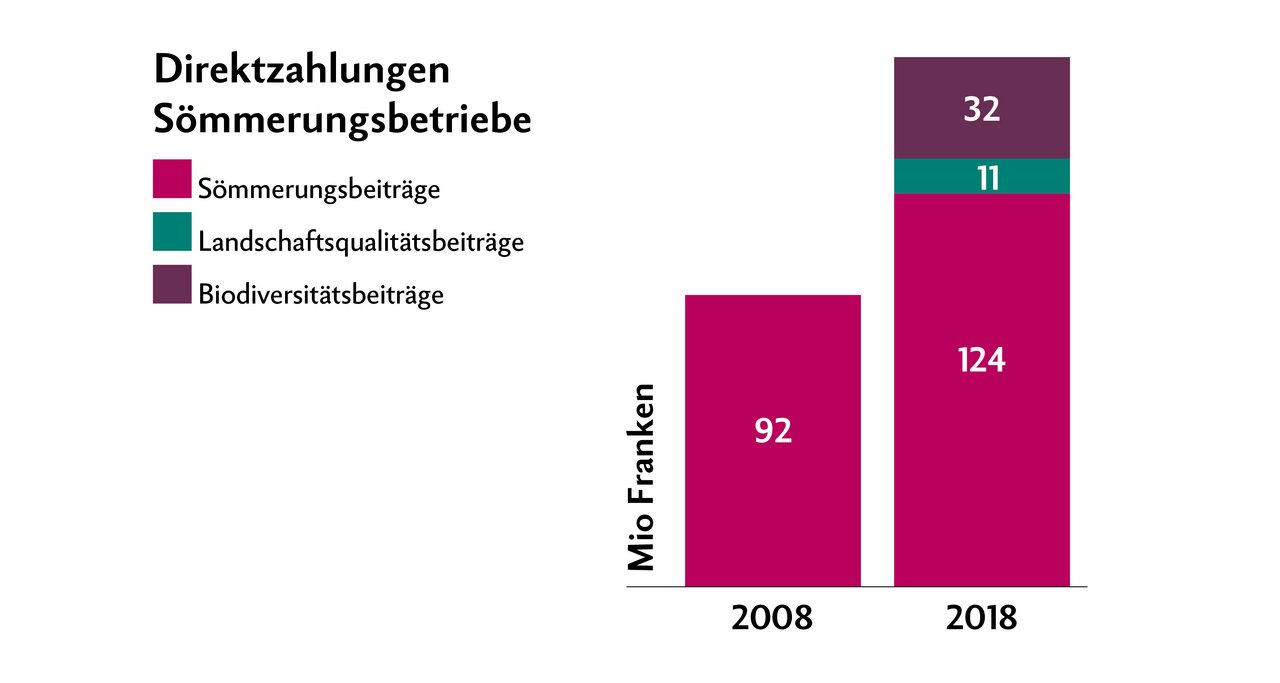

Wie hat sich die Schweizer Alpwirtschaft in den letzten 10 Jahren verändert? Daniel Mettler: Mit der Agrarpolitik AP 14–17 gab es einen Systemwechsel. Es wurden verschiedene Anreize geschaffen, die Landwirtschaft ökologischer zu gestalten. Das Direktzahlungspaket für die Sömmerungsbetriebe vergrösserte sich von 100 auf 165 Mio Franken. Massgebend dafür waren und sind die Beiträge für Biodiversitätsförderflächen BFF…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 Minuten

Diesen Artikel für Fr. 1.50 kaufen.

Ein Abo des Fachmagazins «die grüne» kaufen.

Haben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.